C’est la question que se pose le Palais des Beaux-Arts de Lille avec sa nouvelle exposition. Nous pourrions répondre à cette question par : partout ! Elles sont les muses, les modèles ou encore des allégories visibles sur les tableaux, les sculptures présentées dans les couloirs du musée. Mais qu’en est-il des artistes femmes ? voilà la réelle question ! Sur les 60 000 œuvres conservées, seulement 135 ont été réalisées par des femmes…

Mais pourquoi aussi peu de femmes ? Peut -être parce qu’il n’y a pas de grands artistes féminins selon l’historienne de l’art Linda Nochlin dès 1971, qui pose cette question provocatrice.

Un très gros travail a été fourni par les équipes du musée pour réunir les informations autour de ces artistes femmes mais cela a été difficile pour plusieurs raisons : très peu d’informations documentaires disponibles, la discrétion des artistes elles-mêmes enfin personne ne s’est chargé de porter leurs œuvres à la postérité.

Le périmètre des œuvres est : les collections du musée. Le choix des œuvres n’a pas été fait en fonction de l’esthétique de l’œuvre mais du critère sociologique de l’artiste. Ainsi les supports, les matériaux, les thèmes, les styles et les périodes se côtoient parce que le critère pour l’accrochage s’est porté sur le fait de pourquoi n’ont-elles pas été exposées, mises en lumière ? La réponse (ou tentative) se déroule sur trois chapitres : pourquoi n’ont-elles pas été exposées ? Parce qu’elles n’avaient pas accès à la formation (le « avant » de la création), parce que le choix des sujets et des techniques ne correspondait pas aux standards (le « pendant » de la création) et parce que les œuvres n’ont pas été accepté lors de la réception et n’ont pas été diffusées (le « après » de la création)

Cela vous intéresse de découvrir ces différentes artistes femmes présentes dans les collections du Palais des Beaux-Arts de Lille ?

Oui, alors la suite de l’article est pour vous 😊

Le premier chapitre de l’exposition met ainsi en avant la manière dont on devient artiste, c’est-à-dire la formation en atelier. Passage évident pour toute personne souhaitant acquérir les bases et les compétences pour devenir peintre, mais qu’en est-elle de la femme ?

A partir du 17e siècle, deux systèmes d’apprentissage sont accessibles pour les apprentis. D’une part, l’Académie royale de peinture et de sculpture (créée en 1648) et qui compte quelques académiciennes avec une carrière déjà bien lancée. D’autre part, le système de corporations organisé en ateliers où les maîtres travaillent avec des apprentis et des membres de leur famille.

Pour les femmes, un des éléments déterminant (et cela jusqu’au 19e siècle) est la parentèle, parce que la plupart du temps elle se forme dans le cercle familial. Mais cela engendre un autre problème. Si un des membres de la famille s’est fait un nom dans le domaine de la peinture ou de la sculpture, il est très difficile pour les femmes de quitter l’ombre de leur homologue masculin. Nous en avons plusieurs exemples : Jacqueline Comerre-Paton, Camille Claudel ou Sonia Delaunay.

Cette difficulté d’accès à la formation, va mener à la création d’ateliers réservés uniquement aux femmes. Nous avons l’exemple d’Elisabetta Sirani qui ouvre le sien dès 1660, mais cela va se développer réellement à la fin du 18e siècle. Deux autres exemples : Adèle Romany se forme dans la section femme de l’atelier de Jean-Baptiste Regnault et Marie-Amélie Cogniet supervisera un atelier « pour dames » en pendant de l’atelier de son frère.

Le 19e siècle verra l’ouverture d’académies privées à Paris et deviendront des alternatives de qualité à l’enseignement officiel. Un des éléments est l’accès rendu parfois possible aux femmes aux séances de travail d’après un modèle nu. A partir de 1883, la présence d’étudiantes aux écoles académiques à Lille est attestée. La présence de ces premières générations d’artistes précède l’ouverture de l’École nationale des beaux-arts aux femmes, obtenue en 1897 grâce au combat de la sculptrice Hélène Bertaux (fondatrice de l’Union des femmes peintres et sculptrices). Parmi les noms des artistes que nous retrouvons dans ces premières générations, voici quelques noms : Les sœurs Jeanne et Marguerite Dubuisson, Jane-Agnès Chauleur-Ozeel (qui étudie dans l’atelier de Pharaon de Winter).

Portrait d’une jeune harpiste, Adèle Romany, vers 1795 : « Adèle Romany reçoit une formation dans l’atelier de Jean-Baptiste Regnault dont la section féminine est dirigée par son épouse Sophie Regnault. Reprenant la facture de son maître, sa peinture évolue vers une sensibilité romantique. Malgré son divorce en 1793, elle effectue sa carrière sous le nom de son mari, le miniaturiste François-Antoine Romany. Cette contemporaine d’Élisabeth Vigée-Lebrun est surtout connue pour ses portraits, d’artistes en particulier, dont elle fait sa spécialité. Son talent dans le rendu des matières et les détails des costumes s’y exprime à merveille. Cette jeune harpiste en est une parfaire illustration. Entré dans les collections lilloises comme « école française du 18e siècle », ce n’est qu’en 1966 que le tableau est attribué à Adèle Romany, progressivement redécouverte. »

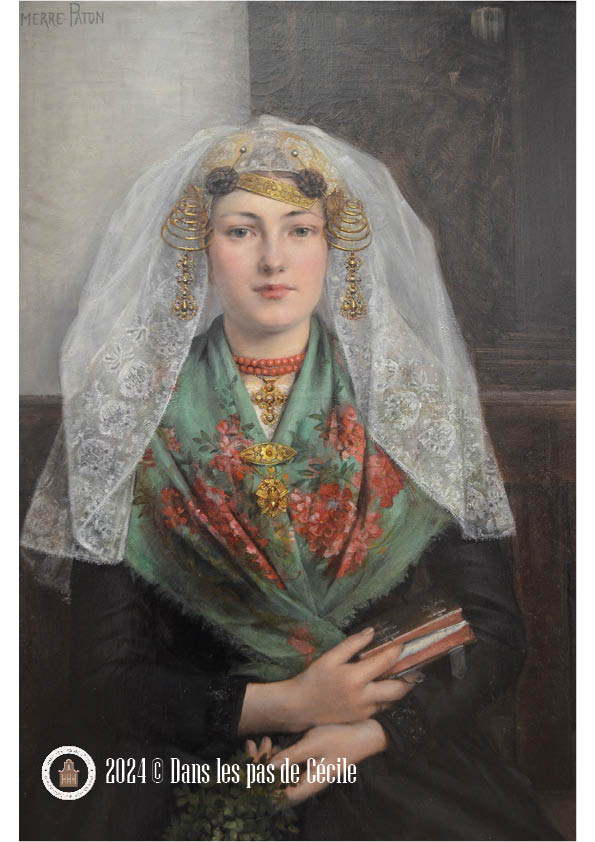

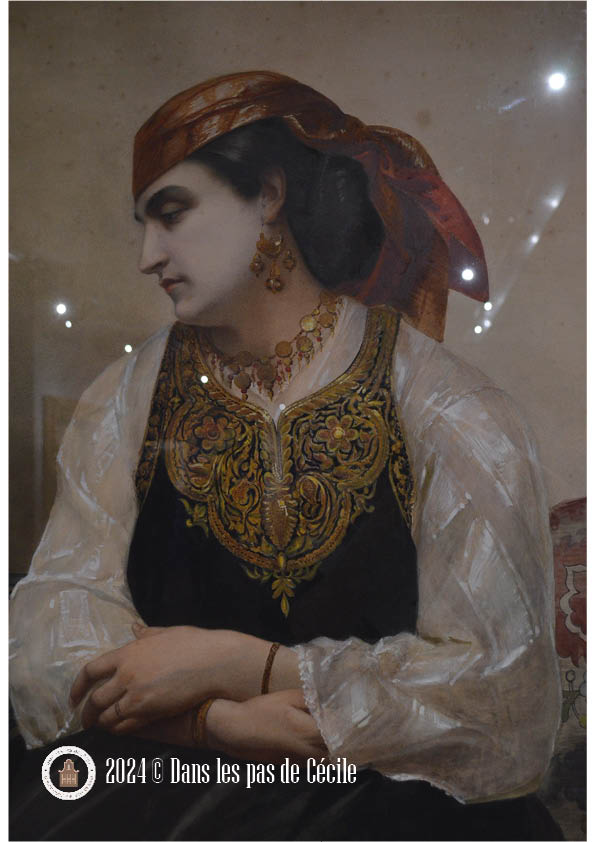

Dans cette première section, il y a le tableau coup de cœur qui est présenté et c’est celui qui est attribué à Jacqueline Comerre-Paton, intitulé Hollandaise (1889), que voici :

« Fille de l’autrice Emilie Paton, dont elle garde le nom, Jacqueline Fleurichamp grandit dans un milieu artistique et apprend très tôt à dessiner et à peindre. Élève d’Alexandre Cabanel, elle épouse en 1881 le peintre lillois Léon Comerre, dont le musée conserve l’œuvre Samson et Dalila. Jacqueline Comerre-Paton obtient une mention honorable au Salon des artistes français en 1882. Accaparée par sa vie privée, elle cesse d’exposer au Salon en 1897 mais envoie chaque année un tableau à l’exposition de l’Union des femmes peintres et sculpteurs dont elle est membre du comité. Dans cette représentation de femme en costume traditionnel, restaurée pour l’exposition, la peintre met sa technicité au service des détails de la parure de bijoux qui magnifie la beauté du modèle, le rendant particulièrement vivant ».

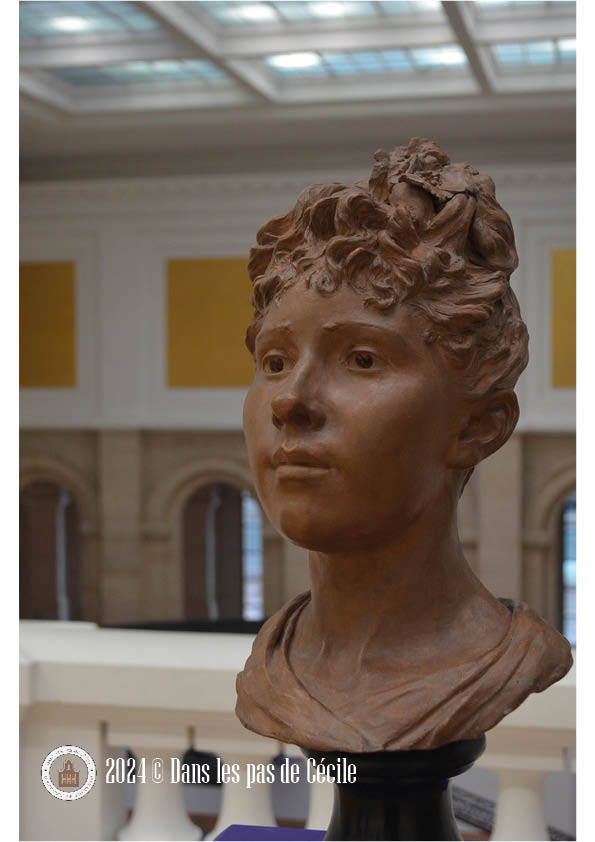

Camille Claudel, Louise Claudel (future Mme de Massary), 1885 : « Camille Claudel est une artiste précoce qui croque ses frère et sœur et impose à ses parents son choix de devenir sculptrice. A défaut de pouvoir suivre les cours de l’École des beaux-arts interdite aux femmes, elle s’inscrit à l’académie Colarossi. Installée rue Notre-Dame-des-Champs dans un atelier qu’elle partage avec d’autres sculptrices, dont Madeleine Jouvray, elle reçoit l’enseignement d’Alfred Boucher. En 1884, elle devient l’apprentie et l’amante d’Auguste Rodin. Ils s’influencent mutuellement au cours d’une relation tumultueuse et tragique qui mène à l’internement psychiatrique de Camille Claudel en 1913 et sonne le glas de sa carrière. Ici, la sculptrice prête au buste en terre cuite de sa sœur Louise son impétuosité qui tranche avec sa vie rangée d’épouse et de mère de famille ».

Jane-Agnès Chauleur-Ozeel, Méditations, 1945 : « Jane-Agnès Ozeel se forme dans l’atelier de Pharaon de Winter à l’école des beaux-arts de Lille. Elle y rencontre Joseph Alphonse Chauleur qu’elle épouse en 1902 et avec qui elle partage un atelier à la « Villa Médicis de Lille », cité d’artistes construite rue Solférino par le peintre Alfred Agache en 1879. La portraitiste porte la même attention que son maître au visage et aux mains de ses modèles pour en traduire l’humanité dans des œuvres à la fois intimes et graves. La composition de Méditations fait écho à l’autoportrait de Pharaon de Winter, avec toutefois des différences notables en termes d’épaisseur de touche, de décor – domestique chez Chauleur-Ozeel – et de posture. Ces divergences stylistiques traduisent à la fois l’écart de génération et de genre entre les deux peintres ».

Mathilde Hautrive, Vue de Venise, 1911 : « La trajectoire de Mathilde Hautrive est caractéristique de ces artistes femmes qui accèdent à la reconnaissance de leur vivant, mais pas à la postérité. Reçue en 1901 au concours de l’École nationale des beaux-arts, elle remporte différents prix et distinctions avant de devenir, en 1907, la première femme à obtenir le prix Wicar, concours organisé par la Société des sciences, de l’agriculture et des arts de Lille. Grâce à cette récompense, elle séjourne à Rome de 1908 à 1911 et y rencontre le peintre lillois Carolus Duran, directeur de la Villa Médicis, qui la prend sous son aile. C’est lors de ce séjour en Italie qu’elle exécute cette vue du Grand Canal à Venise. L’artiste voyage également au Maroc, en Tunisie ou en Grèce et peint des paysages mais aussi des portraits et des scènes religieuses ».

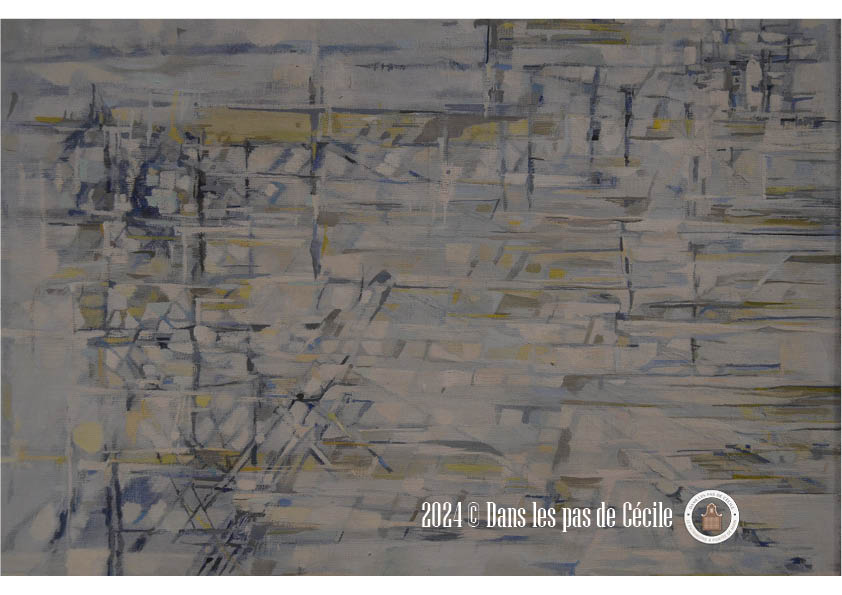

Marguerite Dubuisson, Vézelay : « Marguerite Dubuisson est issue d’une famille d’architectes et d’artistes occupant une place centrale dans la vie culturelle lilloise du début du 20e siècle. Avec son frère Émile et sa sœur Jeanne, elle étudie aux écoles académiques de Lille, suivant ainsi les traces de leur père. Formée dans l’atelier de Fernand Sabatté, elle y enseigne à son tour, dès 1933, un « cours d’arts appliqués pour jeunes filles ». Fidèle au genre de la peinture de paysage et de plein air, l’artiste présente régulièrement ses œuvres au Salon des artistes lillois. Elle se spécialise dans la peinture de paysage sur le motif et propose des descriptions réalistes et détaillées qui s’apparentent à des relevés architecturaux. Vézelay témoigne de son intérêt pour l’architecture et pour la représentation de paysages bucoliques. »

Sonia Delaunay, Rythme Couleurs 1076, 1939 : « Le nom de Sonia Delaunay est longtemps resté associé à celui de son compagnon, Robert Delaunay. Alors qu’elle est encore jeune, la question qui la tourmente est celle de sa vocation d’artiste en tant que juive mais surtout en tant que femme. Après son enfance à Saint-Pétersbourg, elle étudie la peinture à Karlsruhe avant de s’installer à Paris en 1906, où elle s’inscrit à l’académie de la Palette. Nourrissant une pratique novatrice dans le champ de l’abstraction et des arts appliqués, Sonia Delaunay défend une liberté totale des formes et des couleurs. Cette toile s’organise selon un rythme de cercles concentriques colorés dont résulte une composition joyeuse et modulable à l’infini. La couleur n’est plus seulement le moyen de peindre mais devient le sujet de la peinture. »

Il est temps de passer au deuxième chapitre de l’exposition qui va aborder la hiérarchie dans les genres et le genre. La section commence avec une citation de Félicité de Genlis (1796) qui démontre la mentalité de l’époque et de la considération envers les artistes femmes : « Un peintre veut-il instruire sa fille dans son art, il n’aura jamais le projet d’en faire un peintre d’histoire : il lui répétera bien qu’elle ne doit prétendre qu’au genre du portrait, de la miniature ou des fleurs […]. Elle ne peindra que des roses : elle était née peut-être pour peindre des héros ! »

Revenons quelques instants sur cette hiérarchie des genres qui a été théorisée en France au 17e siècle. Il s’agit d’un classement des sujets artistiques du plus noble, qu’est la peinture d’histoire, au moins prestigieux et il s’agit ici de la nature morte. Cette hiérarchie des genres picturaux se reflète par la même occasion dans la société. Les femmes seront cantonnées aux genres les moins nobles. Mais cela n’empêchera pas certaines d’entre elles de mener des carrières remarquables comme Rachel Ruysch, qui peint des natures mortes.

Rachel Ruysch, Fleurs sur une tablette de marbre, 1747 : « Rachel Ruysch est la fille du professeur de botanique Frederik Ruysch, auteur de croquis de plantes et d’animaux. Elle fait son apprentissage auprès de Willem van Aelst, célèbre peintre de fleurs – preuve que ce genre n’est pas l’apanage des femmes. Elle vend ses œuvres à prix élevé et connaît un succès considérable de son vivant. Son immense réputation repose sur son art de décrire avec minutie des microcosmes de plantes et d’insectes. En 1693, elle épouse le peintre Juriaen Pool avec qui elle a dix enfants. En 1701, elle et son époux sont nommés membres de l’Académie de La Haye. Sept ans plus tard, ils sont invités comme peintres de cour à Dûsseldorf par l’Électeur Palatin Johann Wilhelm. Rachel Ruysch est l’une des rares artistes femmes de cette époque dont le nom est entré dans la postérité. »

Revenons à théorie des genres. Au vu du nombre croissant d’artistes professionnelles, les théoriciens du 19e siècle vont recourir des de nouveaux critères pour réduire leurs productions aux genres mineurs. L’un de ces critères est que les qualités reconnues comme féminines (c’est à-dire la grâce, la délicatesse ou encore la minutie) doivent être utilisées pour réaliser des objets de petites tailles à valeur décorative ou sentimentale (fleurs, éventails, miniatures, estampes, médailles).

Pour autant, cela ne va pas être une fatalité pour les artistes femmes parce qu’elles vont exceller dans les domaines auxquels elles sont restreintes comme les fleurs d’Elisabetta Marchioni ou les gravures de Rose Maureau.

Les avant-gardes du 20e siècle permettent de détourner les codes établis. Geneviève Asse fait évoluer ses natures mortes vers des monochromes bleus qui ont fait sa renommée.

Puiser dans la hiérarchie des genres (dans tous les sens du terme) pour mieux la transcender !

Anonyme, boite en ivoire mosaïqué, seconde moitié du 18e siècle : « Dieppe est reconnue au 18e siècle comme l’un des principaux centres d’importation et de transformation de l’ivoire en Europe. Les ivoiriers y produisent une grande variété de petits objets. Râpes à tabac, éventails et étuis font alors la réputation des ateliers de la ville. Ornant le couvercle de cette boite, d’élégantes volutes encadrent le badinage d’un jeune couple couronné par un petit amour. La scène se détache d’un fond ajouré, délicatement percé à la scie et rappelant la finesse de la dentelle. Cette technique de décor dit « mosaïqué » est caractéristique des productions dieppoises du 18e siècle. Fruits d’un travail long et virtuose, ces réalisations semblent avoir été souvent confiées aux femmes. Peut-être l’une de ces ivoirières est-elle la créatrice du couvercle de cette boite ? »

Comment se faire un nom en tant qu’artiste femme ? Entre réseau et stratégies de diffusion et le troisième volet de l’exposition du Palais des Beaux-arts.

La conception de l’histoire de l’art autour de l’artiste mâle sous-estime l’importance des échanges et des réseaux, nécessaire pour comprendre la présence des artistes femmes.

Ce qui va donner une visibilité précieuse pour nos artistes sont les sociétés d’artistes, créées à partir du 19e siècle, lorsque les femmes y sont admises. Certaines s’investissent dans des groupes mixtes comme le cercle belge Vie et Lumière, l’Atelier de la Monnaie à Lille ou le groupe de Gravelines. D’autres artistes prennent part à des associations non-mixtes comme l’Union des femmes peintres et sculpteurs (première organisation française d’artistes femmes fondée en 1881).

La première étape de diffusion, jusqu’au 20e siècle, reste les Salons, qu’ils soient officiels ou non. Les artistes femmes vont y exposer sous un pseudonyme masculin : Jacques-Marie ou Charles-Paul Séailles. Certaines œuvres entreront dans les collections d’État ou seront acquises par des collectionneurs. Alphonse et Charlotte d Rothschild ont donné plusieurs œuvres d’artistes femmes au musée à l’aube du 20e siècle.

Et c’est oublier le réseau de galeries qui sont tenues par des femmes et qui vont soutenir leurs homologues artistes dès le milieu du 20e siècle : Jeanne Bucher, Denise René, Josée Courier pour ne citer que quelques exemples.

Mathilde Bonaparte, Une juive d’Alger, 1866 : « Nièce de napoléon, Mathilde Bonaparte est à la fois artiste, mécène et collectionneuse. Exilée en Italie, elle développe un goût pour les arts dès l’enfance. Elle se forme auprès du peintre Michel Ghislain Stapleaux, élève de jacques-Louis David, et d’Ida Botti Scifoni. Installe à Paris en 1846, elle tient avec le soutien de son cousin Napoléon III un Salon littéraire et artistique et devient une des personnalités incontournables de la capitale. Parallèlement, elle expose au Salon officiel entre 1850 et 1870. La Juive d’Alger y est présentée en 1866. Ce portrait reflète le style orientaliste et historiciste en vogue à l’époque. Mathilde Bonaparte œuvre toute sa vie en faveur des artistes, si bien que le critique littéraire Charles-Augustin de Sainte-Beuve la surnomme « Notre-Dame des arts » ».

Rosa Bonheur, Étude de lions, troisième quart du 19e siècle : « Très tôt, Rosa Bonheur se spécialise dans la peinture animalière. Observation artistique et étude scientifique se combinent lorsque, habillée en homme, elle fréquente les abattoirs et pratique la dissection. Dans sa ménagerie à By-Thomery, l’artiste élève et dessine de nombreux animaux, dont un lion arrivé en 1880. Son immense succès et son aisance financière lui permettent de renoncer à participer au système des Salons, où elle expose depuis l’âge de 19 ans. Émancipée et non-conformiste, Rosa Bonheur fascine les mouvements féministes américains. Comme Charlotte de Rothschild, sœur du donateur de cette étude de lion, elle est membre d’honneur de l’Union des femmes peintres et sculpteurs. Chevalier de la Légion d’honneur en 1865, elle devient en 1894 la première femme officier de la Légion d’honneur. »

Je ne suis pas très sculpture et pourtant celle-ci ne m’a pas laissé de marbre 😉

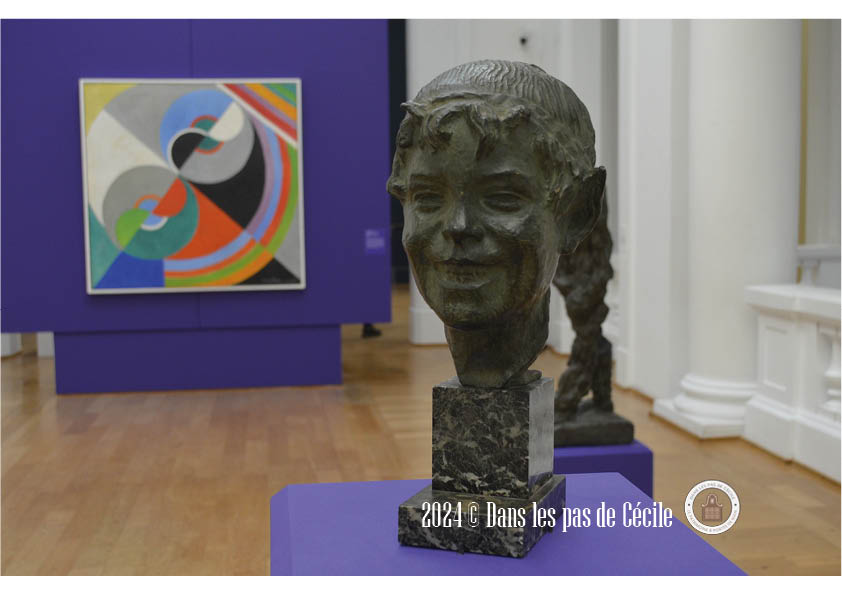

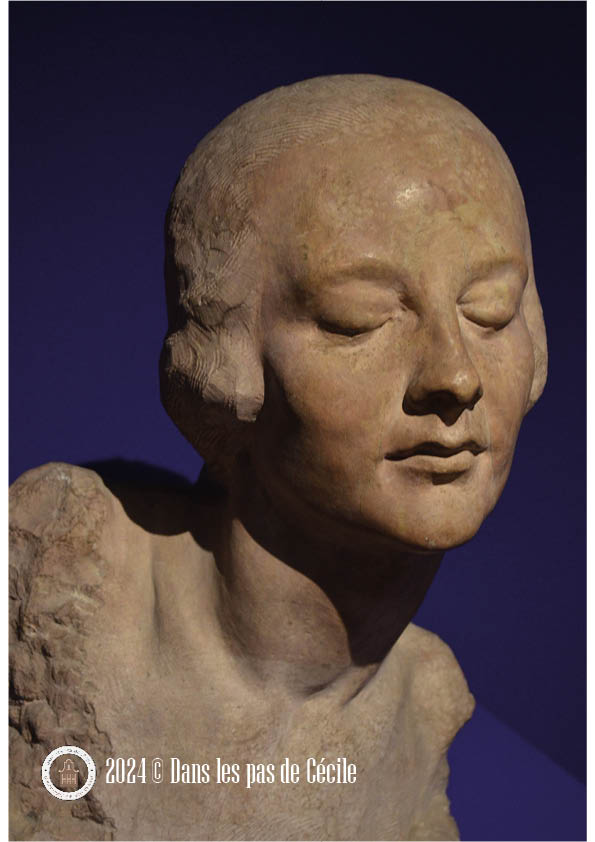

Madeleine Jouvray, Tête, La Douleur, 1886 : « Madeleine Jouvray fait partie des artistes longtemps restées méconnues et auxquelles aucune exposition n’a encore été consacrée. Sculptrice, elle se forme à l’académie Colarossi et dans différents ateliers privés, auprès des sculpteurs Auguste Rodin, Alfred Boucher et Honoré Icard. Elle participe au Salon des artistes français à plusieurs reprises entre 1889 et 1901, puis rejoint en 1904 le Salon de la Société nationale des beaux-arts, où elle expose de nombreuses fois jusqu’en 1914. Comme Camille Claudel, rencontrée lorsqu’elle était élève d’Auguste Rodin et avec qui elle aurait partagé un atelier rue Notre-Dame-des-Champs à Paris, nombre de ses sculptures sont entrées dans des collections publiques grâce à la générosité d’Alphonse et Charlotte de Rothschild. Alphonse a acquis ce marbre sur les recommandations d’Auguste Rodin et du critique Léon Gauchez. S la proximité esthétique avec les réalisations de Camille Claudel et d’Auguste Rodin a été mise en évidence, l’œuvre de Madeleine Jouvray conserve toute sa singularité dans le contexte du symbolisme, comme en atteste ici le sujet peu répandu d’un visage masculin voilé, iconographie généralement attribuée à un modèle féminin, qui, par ses yeux clos et sa bouche entrouverte, exprime une certaine sensualité. »

Élodie La Villette, Falaises d’Yport, 1877 : « Tout comme sa sœur Caroline Espinet, Élodie La Villette s’initie à l’art à Lorient avec le peintre de marines Ernest Corroller. Elle se forme ensuite auprès de Théophile Schuler et de Désiré Dubois. Inscrite dans un réseau très large, elle participe en 1881 à la création de l’Union des femmes peintres et sculpteurs, présidée par Hélène Bertaux puis par Virginie Demont-Breton. Ses œuvres – essentiellement des marines – sont présentées dans les Expositions universelles de Paris en 1889 et de Chicago en 1893, où elle figure dans le Woman’s Building consacrée aux créatrices. Élodie La Villette est l’une des rares artistes femmes dont les œuvres sont achetées par l’État : c’est le cas de ce tableau, exposé au Salon de Paris en 1878 et entré directement dans les collections publiques. »

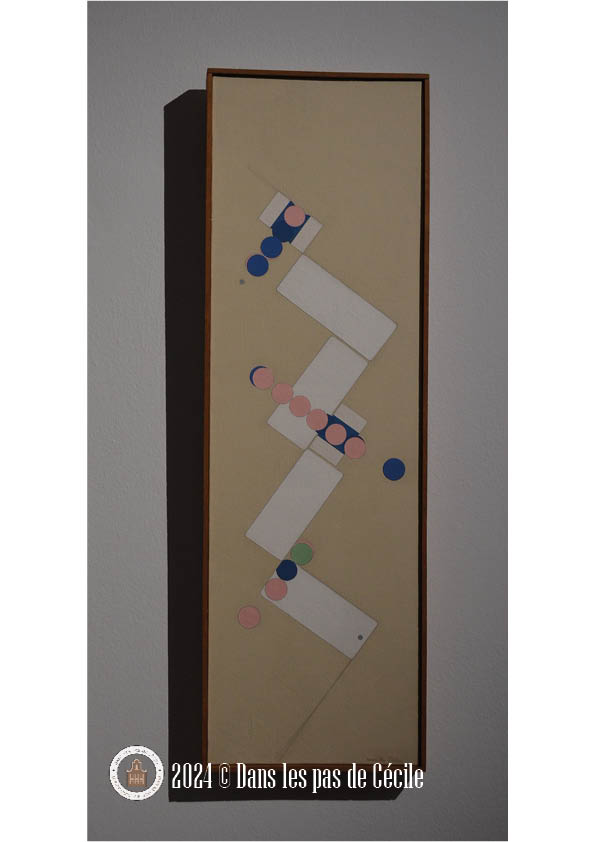

Marcelle Cahn, Allegretto II, 1966 : « Marcelle Cahn fait partie des artistes femmes du 20e siècle ayant récemment bénéficié d’une nécessaire redécouverte. Née à Strasbourg, elle part en 1915 à Berlin où elle étudie dans l’atelier de Lovis Corinth. Elle s’installe à Paris en 1920 et suit les cours de dessin de la Grande Chaumière. A la galerie l’Effort moderne, elle rencontre Fernand Léger dont elle devient l’élève. En 1930, elle participe à l’exposition « Cercle et Carré » réunissant les courants d’avant-garde au sein de l’abstraction puis expose, après la guerre, au Salon des réalités nouvelles. Soutenue par la galerie Denis René, l’artiste oriente définitivement son œuvre vers l’abstraction à partir de 1952. Sur des fonds blancs, elle trace des formes géométriques, évoquant ici des portées musicales, dans une constante recherche d’équilibre conjuguant rigueur et poésie. »

Lyse Oudoire, Relief, 1974 : « Lyse Oudoire se destine d’abord à la peinture. Elle suit la formation de l’école des beaux-arts de Lille de 1955 à 1957. A la fin des années 1950, elle participe activement à la création de l’Atelier des Monnaies, seule femme parmi les sept membres fondateurs de ce groupe de jeunes artistes qui entendent se libérer des contraintes de l’enseignement académique. Cette association lilloise organise annuellement une exposition destinée à présenter au public la création contemporaines artistique parisienne et internationale. Lyse Oudoire y expose chaque année jusqu’en 1964. Elle se tourne définitivement vers la sculpture après sa rencontre avec Henry Moore en 1968. Découpée dans le cuivre ou le laiton, ses œuvres aux formes lisses et incisives jouent sur les modulations de l’ombre et de la lumière. »

Dernière œuvre de l’exposition et aussi coup de cœur, la photographie de Roma Auskalnyte intitulée Titled et réalisée en 2017

« Les œuvres de Roma Auskalnyte s’inscrivent dans le courant de l’art corporel, l’artiste usant de son corps à la fois comme matériau et comme support. Cette photographie appartient à un ensemble d’œuvres dans lesquelles elle se photographie ou se filme avec un mot imprimé à même la peau, ici « artiste ». L’esthétique stéréotypée de cette photographie évoque les images publicitaires tandis que la marque rouge laissée sur la zone d’impression témoigne de la violence du geste. Comme marquée au fer rouge, Roma Auskalnyte revendique son statut et même son « titre » d’artiste. Mais cet autoportrait anonymisé et nu peut aussi être interprété comme une critique de l’instrumentalisation des artistes femmes, considérées comme interchangeables et réduites à leur sexe par les institutions. »

Et voilà le tour des artistes femmes et des questions autour de leur statut et présence dans les collections est terminé.

Voici le lien vers le site du Palais des Beaux-arts de Lille, vous pouvez télécharger le document avec le plan de l’exposition :

https://pba.lille.fr/Agenda/OU-SONT-LES-FEMMES

Et voici le lien vers les informations pratiques pour préparer votre venue dans l’institution sereinement :

j’espère que l’article vous aura donner envie d’aller découvrir ces artistes, parce qu’il faut le dire mais les photos ne rendant jamais honneur aux émotions éprouvées face aux œuvres. Vous avez jusqu’au 11 mars 2024 pour déambuler au milieu des artistes femmes du Palais des Beaux-art de Lille.

A très vite pour de nouvelles découvertes ! 😊

Bonjour et merci pour ces Femmes oubliées ! Une autre artiste à redécouvrir:

https://ateliermathildedelattre.com/

présente elle aussi dans des collections de musées !

cdlt

eric

J’aimeJ’aime