A la fin du mois d’avril, grâce à la programmation du Musée Sandelin, j’ai pu me confronter à une de mes peurs : tester des techniques artistiques. N’étant pas très manuelle, j’ai toujours cette appréhension de participer à des activités artistiques. Une mauvaise expérience passée avec des collègues… mais j’ai pris mon courage à deux mains et me suis inscrite à l’atelier sur l’émail. Verdict : je suis ravie de l’avoir fait !

L’activité s’est déroulée en deux parties : une partie atelier avec l’émailleuse d’art Anne de La Forge (voici le lien vers son site internet : https://adunbijouunehistoire.fr/ ) et pour la deuxième partie nous sommes allés dans le musée pour découvrir les objets émaillés des collections en compagnie de ma collègue Anne-Sophie 😊

L’atelier était vraiment très instructif sur la technique et je suis ainsi repartie avec mon marque page émaillé 😊

Connaissez-vous un peu cette technique de l’émail et son histoire ?

Je vous propose quelques informations sur la technique, et je vous mets en parallèle les œuvres du musée qui nous ont été présentés, en fonction de la technique utilisée 😊

« Il semblerait que l’émail (techniques proches du cloisonné et du champlevé) apparaisse pour la première fois en Égypte (3000 à 1500 ans av. JC).

Ensuite on trouve des vestiges d’émail sur le pourtour méditerranéen et notamment sur l’île de Chypre. Il s’agit notamment de pièces d’orfèvrerie cloisonnées en or. Ensuite l’émail va se répandre à travers les pays.

L’émail cloisonné voit son apogée au 9e siècle à Byzance où les artisans sont reconnus à travers toute l’Europe et le Proche Orient.

Au 12e siècle, le champlevé fait son apparition notamment à Limoges. Et ce n’est qu’au 15e siècle que l’émail peint voit le jour. Ces émaux sont plus profanes que les émaux en champlevé ou en cloisonné.

Aujourd’hui l’émail se renouvelle avec de nombreux jeunes émailleurs qui vont au-delà des techniques traditionnelles et qui amènent modernisme et originalité dans l’émail. »

(Informations issues du site : https://www.lmfer.fr/histoire-de-lemail )

Il est important également de revenir sur le terme en lui-même qui désigne une technique mais aussi un matériau.

« L’émail est aussi la matière première : la matière vitreuse elle-même. Dans son état brut, l’émail est un produit cristallin à base de silice, combinée dans des proportions variables à des composants alcalins (soude ou potasse) destinés à faire baisser le point de fusion, et dans une moindre mesure, plombifères pour rendre la matière plus ductile. Par une fusion à haute température de ces composants, on obtient après broyage une poudre incolore appelée « fondant ». Le fondant est coloré par addition d’oxydes métalliques (manganèse : jaune, cuivre : du bleu au vert et même rouge ; étain : opacité ; cobalt : bleu, gris, mauve et lavande). »

« L’art de l’émailleur consiste à fixer la poudre d’émail sur un support de métal (l’or, l’argent, le bronze, le cuivre ou l’acier) par de courtes cuissons successives, de l’ordre de 800 degrés. Ces cuissons successives sont imposées par le fait que toutes les couleurs ne cuisent pas aux mêmes températures. Il est donc impératif de commencer par les couleurs nécessitant les températures les plus élevées et de terminer par celles exigeant les plus basses. Le travail de l’émail est connu depuis l’Antiquité mais selon les époques et les lieux, les artistes n’ont pas toujours utilisé la même technique d’émaillage. »

Plusieurs techniques pour l’émail peuvent être utilises : l’émail cloisonnée, l’émail champlevé ou encore l’émail peint (techniques présentes dans les collections du musée)

Voici quelques informations sur ces techniques (issues depuis le site du musée des Beaux-Arts de Limoges)

L’émail cloisonné est connu « dès l’Antiquité, cette technique consiste à fixer par soudure de fines cloisons d’or, d’argent ou de cuivre sur le support de métal, créant ainsi un réseau de parois qui maintiennent l’émail de façon précise à la place souhaitée. L’émaillage et la finition sont de même nature que pour la technique du champlevé. »

Pour l’émail champlevé (« lever le champs ») « l’’artiste creuse, selon le décor prévu, des cavités dans l’épaisseur du métal à l’aide de burins et d’échoppes. L’émail en poudre humide y est déposé puis subit les cuissons nécessaires. Des ponçages successifs de plus en plus fins éliminent alors l’émail excédentaire et redonnent à la pièce le poli nécessaire. La couleur est ainsi cernée par les réserves de métal que l’outil a épargnées, d’où le nom de « taille d’épargne » qui s’applique également à cette technique. Une dorure par électrolyse donne à la pièce son aspect définitif et la rend inaltérable. En Limousin, l’émail champlevé apparut au Moyen Âge et disparut avec lui. »

Le pied de croix est une des pièces majeures des collections du musée, du fait de son origine mais également par son savoir faire exceptionnel. L’œuvre en elle-même est composée d’une base en hémisphère entourée de feuillages, portée par quatre personnages qui forment les pieds. Les scènes émaillées sur la base et sur la colonne ont été réalisés sur du cuivre, technique romane qui se développe en Europe au 12e siècle. Les scènes sont toutes issues de l’Ancien Testament et préfigurent la Crucifixion. Elle fut attribuée à un grand émailleur de l’époque : Godefroy de Huy. Mais avec des réserves puisque qu’avec les œuvres connues de son corpus rien ne peut affirmer qu’il est bien l’auteur de ce pied de croix.

Ce qui est incroyable, c’est comment l’œuvre est arrivée jusqu’à nous. Elle a échappé aux destructions révolutionnaires avant de terminer chez un horloger de Saint-Omer, qui l’expose pendant très longtemps dans la vitrine de son échoppe. En 1838, il accepta de la vendre à la Ville qui l’intégra aux collections du musée pour l’exposer en tant que chef d’œuvre dès l’ouverture en 1904.

Ce coffret représentant des épisodes de la vie et des travaux d’Hercule est réalisé en émaux de Limoges, sur cuivre comme pour le pied de croix de Saint-Bertin. Cette technique sur cuivre prouve la dextérité et le haut savoir-faire de l’émailleur. La technique utilisée ici est celle de l’émail sur un fond noir qui a beaucoup plu pendant la période de la Renaissance et en particulier entre 1540 et 1560. Les représentations en émail ont probablement eu comme source d’inspiration des estampes italiennes.

Peut-être avez-vous repéré l’épisode avec l’hydre de Lerne ?

Un autre objet en émail sur fond noir est actuellement exposé dans l’exposition temporaire « Matières. Symbolique et savoir-faire » visible jusqu’au 29 décembre 2024.

Il s’agit, là aussi, d’un coffret en émaux de Limoges, réalisé par Julien Robillard et représentant des scènes mythologiques. Il travaillait à la manufacture de Sèvres entre1850 et 1880. Il avait l’habitude d’utiliser cette technique du 17e siècle permettant d’obtenir du relief. Il avait une autre habitude : celle d’insérer des initiales IR ou JR et s’amusait à mettre des dates fantaisistes sur ses œuvres.

« L’émail peint, qui apparaît dans la seconde moitié du 15e siècle coïncide avec le développement de la Renaissance en France. La plaque est recouverte de fondant sur ses deux faces et subit une première cuisson : l’envers est ainsi protégé des attaques du temps et l’endroit préparé à recevoir le décor. Ce dernier s’obtient par la superposition de nombreuses couches d’émail coloré, déposé à la spatule, qu’un nombre identique de cuissons permet de fixer. Des couleurs vitrifiables, broyées suffisamment fines pour être maniées au pinceau, permettent de rehausser certains détails ; de même, de minces feuilles d’or ou d’argent, appelées « paillons », noyées dans l’émail, confèrent à la couleur un éclat particulier. »

La technique de l’émail peint a été utilisé pour réaliser cette plaque représentant saint Pierre. Ce qui es fascinant dans la technique de l’émail c’est le savoir-faire nécessaire. Partir du verre qui n’est pas une matière luxueuse de nos jours parce qu’accessible à tous (même si c’est le contraire pendant l’Antiquité !) à réaliser une œuvre d’art…

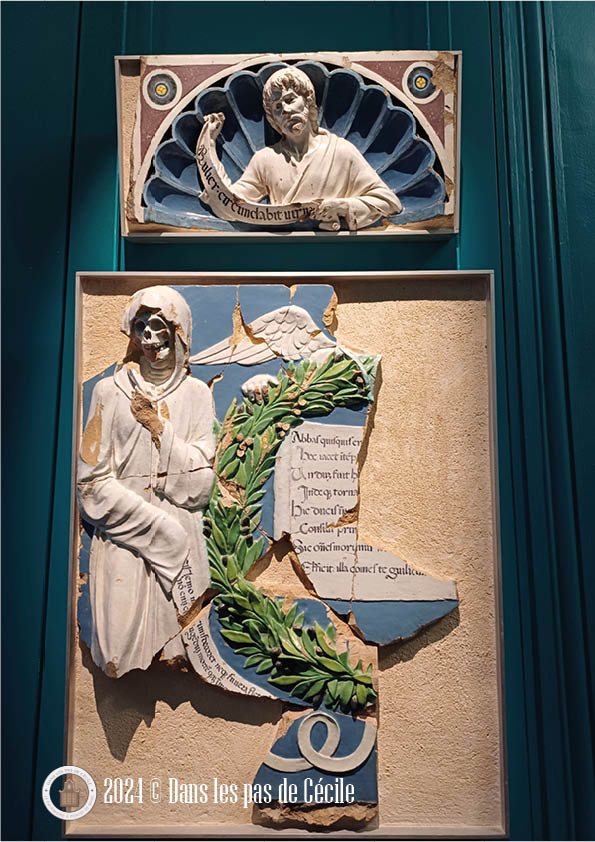

Une autre œuvre nous a été présenté mais la technique est un peu différente parce qu’il s’agit de terre cuite émaillée.

Il s’agit de fragments d’un tombeau qui ont été retrouvés parmi les gravats de l’abbaye Saint-Bertin en 1838 par Albert Caullet. Pendant les fouilles archéologiques réalisées par la Société des Antiquaires de la Morinie en 1844 et 1846, cela n’est pas moins de treize fragments qui ont ainsi été retrouvés.

Les fragments ont été rassemblés, et, malgré certains manques, la figure de la mort debout est apparue. Elle porte un suaire et une banderole sur laquelle est écrit une épitaphe. Nous pouvons également remarquer à ses côtés, une figure ailée tenant une couronne de laurier. Malgré le fait que l’épitaphe ne soit pas entière, nous pouvons présumer de la présence d’un autre squelette drapé ainsi que deux figures allégoriques. Ce type de représentation voit son essor au cours du 16e et du 17e siècles.

Ce mausolée a été réalisé pour Guillaume Fillastre (personnalité importante de la cour de Bourgogne dont il est chancelier de l’ordre de la Toison d’or, abbé de Saint-Bertin, évêque de Toul puis Tournai).

Cette représentation de la mort fait partie d’une double commande réalisée auprès d’Andrea della Robbia : une commande pour son tombeau et une autre pour le décor de la chapelle funéraire.

Et voilà pour la présentation de la technique de l’émail, des œuvres du musée et de l’atelier auquel j’ai participé.

Découvrez toute la programmation du musée dans l’agenda : https://www.musees-saint-omer.fr/agenda/

Et voici le lien pour préparer en toute tranquillité votre venue au musée : https://www.musees-saint-omer.fr/informations-pratiques/

A très vite pour de nouvelles découvertes 😊

Pingback: Matière, matière, dis-moi qui je suis ? | Dans les pas de Cécile