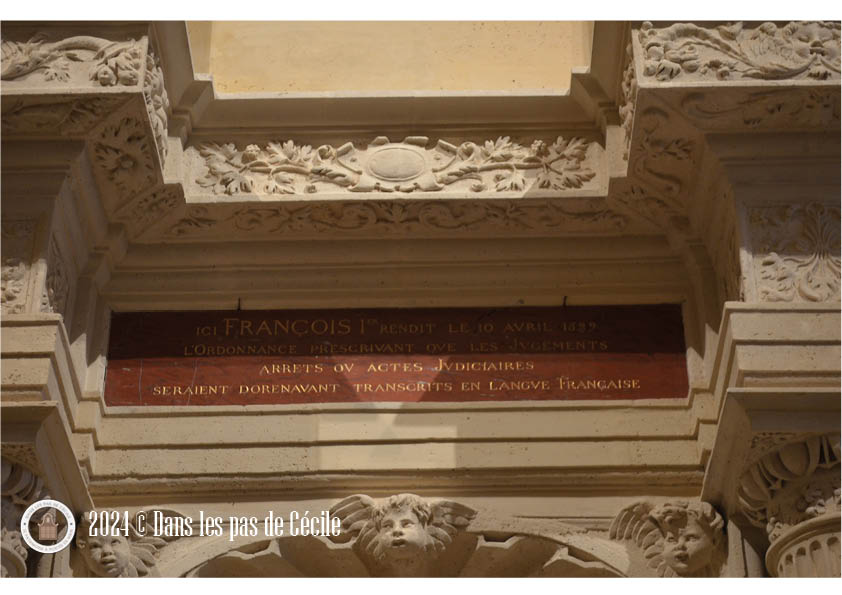

En ce début d’année 2024, je suis allée découvrir la nouvelle structure culturelle dédiée au français : la cité internationale de la langue française, située à Villers-Cotterêts. Cela n’est pas un hasard si cette cité s’est installée dans ce château parce que c’est dans celui-ci qu’a été signé l’ordonnance imposant dorénavant le français comme langue à utiliser dans tous les actes juridiques et administratifs du royaume. Ordonnance signée par le roi François Ier en août 1539.

Mais à quoi correspond cette ordonnance ?

Voici quelques éléments de réponse prélevés depuis le site de la cité 😉

« L’ordonnance de Villers-Cotterêts, quésaco ?

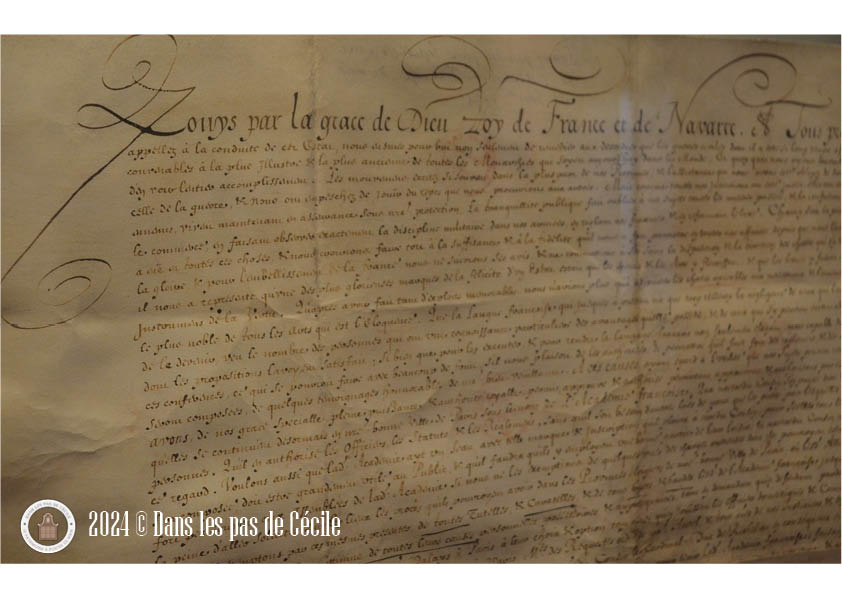

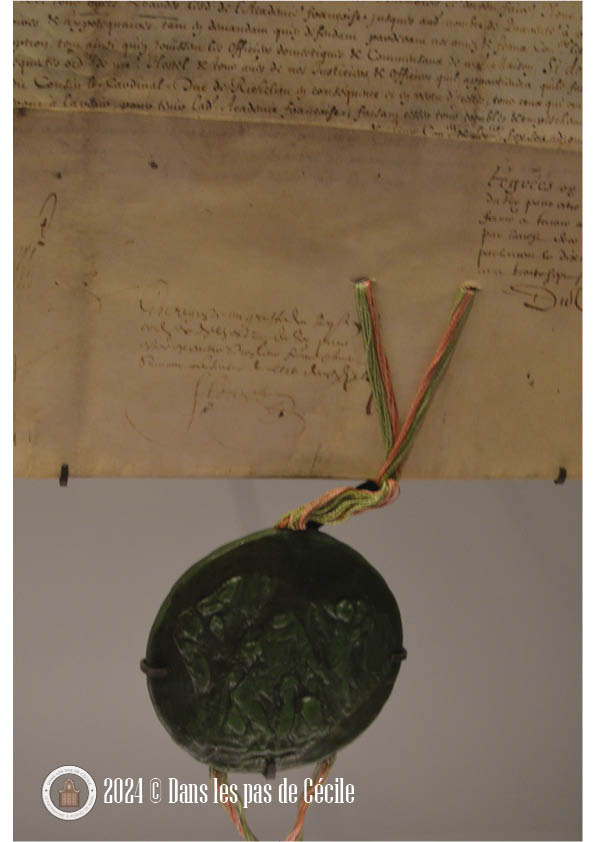

L’ordonnance de Villers-Cotterêts est le plus ancien texte de loi encore en vigueur en France : elle a survécu à douze régimes successifs ! Mais de quoi s’agit-il, au juste ?

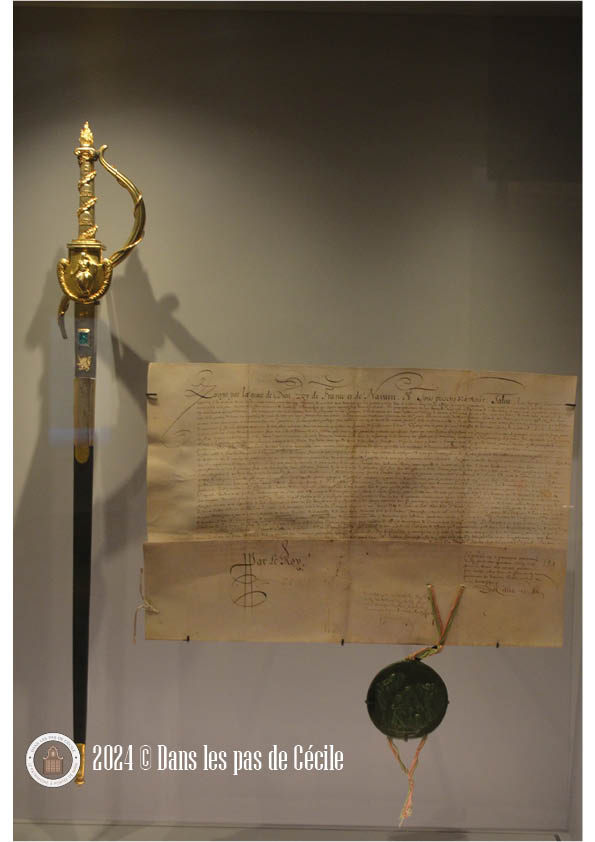

En août 1539, François Ier signe au château royal de Villers-Cotterêts cette « ordonnance générale sur le fait de la justice ». Ses articles 110 et 111 imposent le français dans tous les actes à portée juridique de l’administration et de la justice du royaume.

« Nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, […] soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement. »

Donné à Villers-Cotterêts au moys d’aoust, l’an de grace mil cinq cens trente neuf, et de nostre règne le vingt cinquiesme FRANCOYS

L’usage du français prend donc le pas sur celui du latin, langue de l’Église, jugée moins accessible.

Un événement clé pour la langue française

Si l’ordonnance de Villers-Cotterêts est si fameuse – et son interprétation reste encore aujourd’hui objet de débats entre historiens et juristes – c’est parce qu’elle a posé un premier jalon pour l’essor de la langue française.

Tout d’abord, elle en fait l’instrument d’une administration et d’une justice à l’échelle du royaume, ce qui lui permettra de gagner progressivement du terrain au détriment de la langue d’oc et des autres parlers.

Dès le 17e siècle, le français devient la langue de l’aristocratie et des personnes cultivées dans tout le Nord de l’Europe, en Allemagne, en Pologne, en Russie…

Il est également considéré, depuis le 18e siècle, comme la langue de la diplomatie. Tous les traités internationaux sont rédigés en français à partir du traité de Rastatt (1714) jusqu’à la Conférence de Paris en 1919.

Mais si l’ordonnance de Villers-Cotterêts a contribué sur le long terme à l’unité politique du royaume, elle n’a qu’une faible incidence sur le langage quotidien des Français, qui à cette époque utilisent encore des langues « régionales » : breton, normand, occitan, gascon…

C’est à partir de la Révolution, mais surtout de la Troisième République et des lois Jules Ferry, que la langue française se diffuse et se généralise sur l’ensemble du territoire, jusqu’à ce que son statut de langue officielle soit inscrit dans la Constitution en 1992.

De la signature de l’ordonnance à la création de la Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts continue d’être un lieu symbolique de la langue française. »

https://www.cite-langue-francaise.fr/decouvrir/l-ordonnance-de-villers-cotterets

L’Ordonnance comporte 192 articles. Deux articles (110 et 111) visent à rendre les actes et les jugements compréhensibles par tous. Le français devient la langue de l’administration et de la justice et le restera.

Maintenant que vous êtes tous au point sur l’ordonnance en question, c’est parti pour la découverte du château ! 😊

La visite commence avec une présentation historique du château afin de planter le décor pour le visiteur.

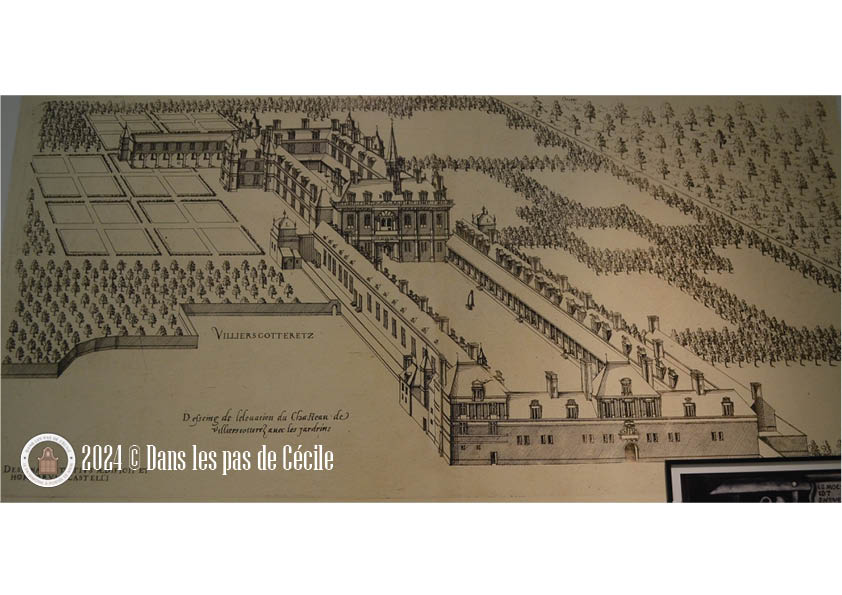

La situation du château, au carrefour de la Picardie, de l’Île -de-France et de la Champagne, a une situation privilégiée sans oublier la forêt de Retz qui était connu comme étant un terrain de chasse important. Dès le haut Moyen Âge, les comtes de Valois viennent chasser et occupent une petite bâtisse, avant d’y construire un château imposant au 12e siècle. Demeure de plaisance, qui finira par intégrer le domaine royal. Le comté de Valois se transmet à partir de ce moment-là aux membres de la famille royale entre domaine royal ou branches cousines.

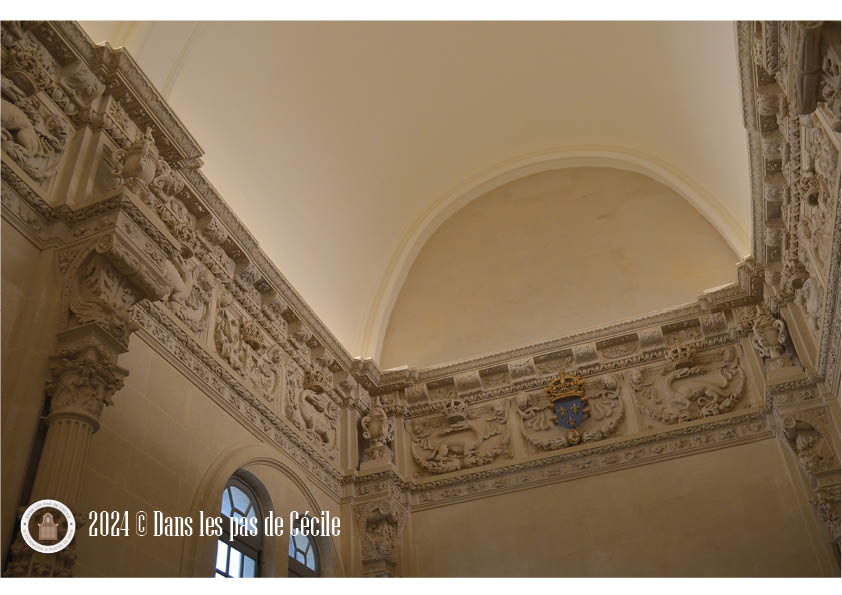

Le château médiéval sera reconstruit par François Ier dans les années 1530 et le domaine se cessera d’être embelli au fil des siècles. François Ier utilise l’architecture pour exprimer le pouvoir royal. Il adapte « à la française » le style Renaissance, venu d’Italie. Le château de Villers-Cotterêts n’est pas le seul à être reconstruit dans cet objectif.

La cour du château est aménagée pour pouvoir jouer au jeu de paume, jeu très populaire chez les seigneurs de la Renaissance. Les galeries autour de la cour du logis permettent d’accueillir les spectateurs et de faire rebondir la balle.

D’ailleurs à ce propos, grâce aux nouveaux outils numériques vous pouvez même vous essayer à ce jeu en affrontant directement le roi François Ier. C’est ce que j’ai eu l’occasion de tester lors de la ma visite au château de Meung-sur-Loire (tablette avec le parcours enfant) lors de mon passage en 2016. Cela s’est terminé par une défaite contre le roi de France et un diplôme d’éleveur de dragons ! Voici le lien vers le site du château si vous souhaitez y préparer votre venue : https://chateau-de-meung.com/informations-pratique/planning-et-horaires/

Après être devenu l’apanage de la famille d’Orléans, des jardins seront aménagés pour accueillir les grandes festivités recevant la cour et le roi lui-même. La ville est devenue le chef-lieu du duché de Valois dans la seconde moitié du 18e siècle, et des fortunes sont engagées pour la modernisation et l’embellissement non seulement du château mais de la ville elle-même.

Converti en dépôt de mendicité en 1808 après avoir été saisi comme bien national à la Révolution, il deviendra une maison de retraite pour les personnes démunies à partir de la fin du 19e siècle et jusqu’en 2014. Le bâtiment, malgré son classement aux Monuments historiques en 1997, se dégrade petit à petit, ce qui a pour conséquence le départ des derniers pensionnaires. La restauration pour accueillir la Cité internationale de la langue française commence en 2019.

Maintenant que vous connaissez l’histoire du lieu, il est temps de se confronter à la langue de Molières sous toutes ses facettes. Let’s go ! 😊

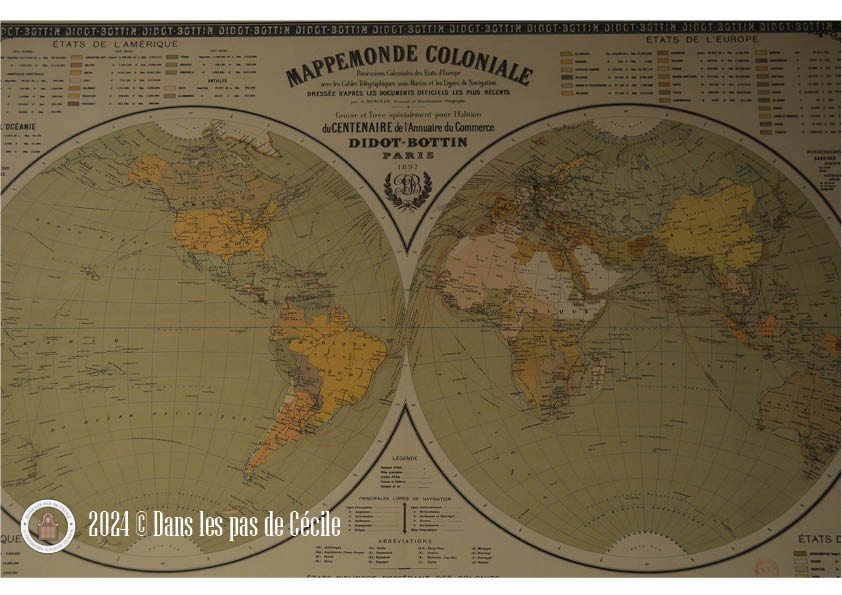

La Cité se découvre par le biais de plusieurs thématiques nous emmenant dans toutes les régions et pays où est parlé le français. Etant parlé sur plusieurs continents, il peut être considéré comme une « langue-monde ». Ce statut particulier du français est partagé un petit nombre de langues parmi les 7000 parlées de nos jours : l’anglais, l’espagnol, le portugais et l’arabe.

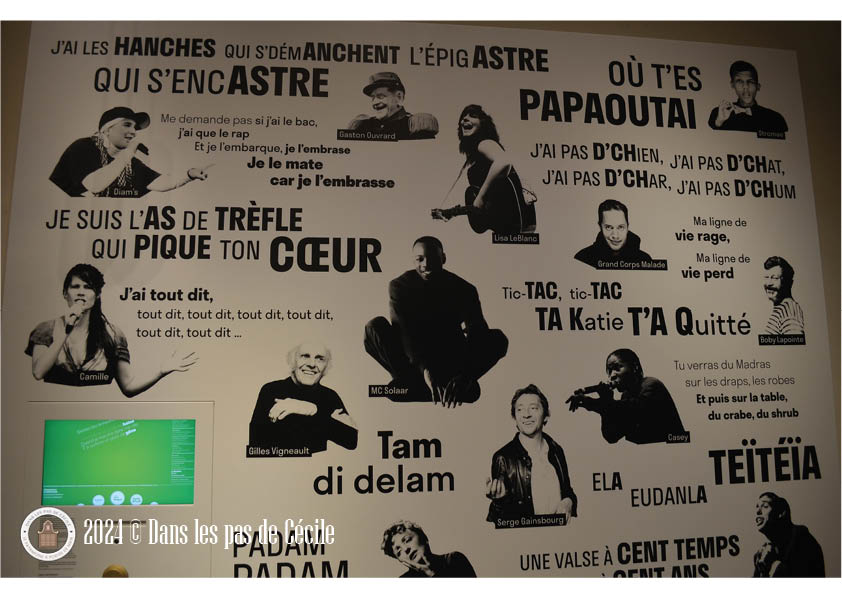

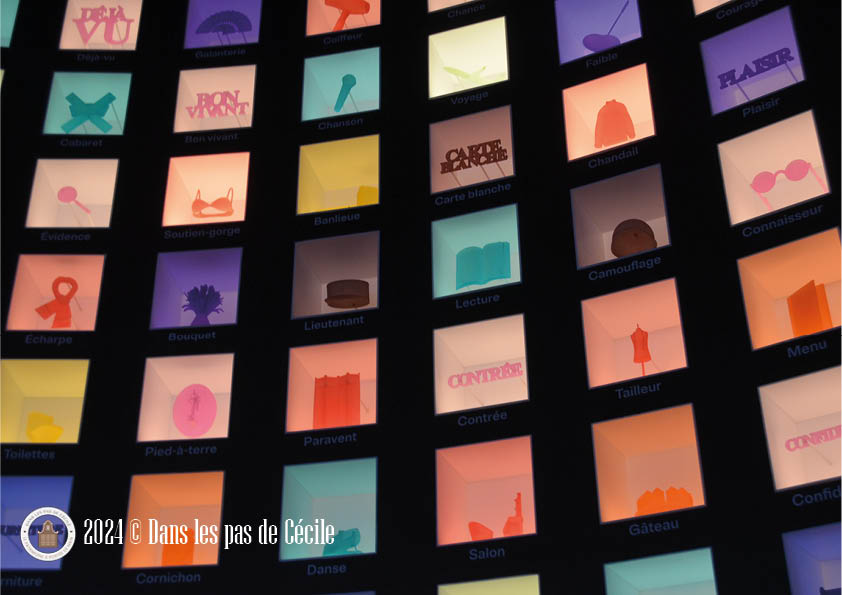

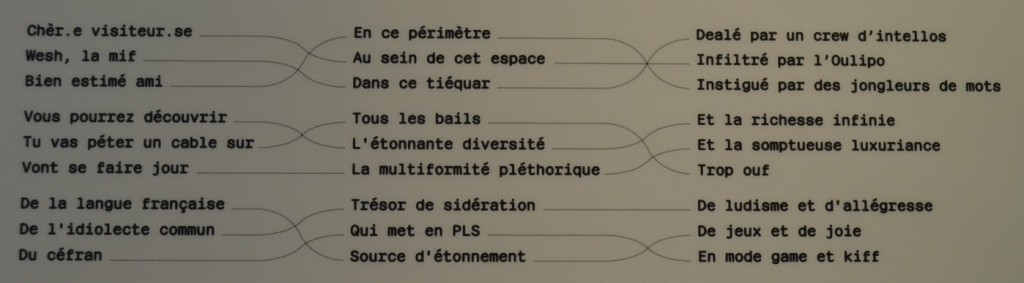

Le premier espace permet de se familiariser avec quelques aspects de la langue par le biais de nombreux outils numériques et ludiques. Allant du jackpot littéraire, au décryptage et figures de styles jusqu’au questionnaire intuitif pour vous conseiller une lecture en fonction de vos réponses, vous plongez dans la langue française avec plaisir et amusement.

L’art s’est aussi totalement immergé dans la langue française et sa sonorité. Par exemple, ici vous avez le tableau de Mona Lisa détourné par Marcel Duchamp en 1930. Une petite moustache et un titre accrocheur. Ce titre vous devez le lire comme si vous lisiez une suite de lettre et en écoutant les lettres à la suite vous aurez une phrase particulière. Allez-y : L.H.O.O.Q 😊

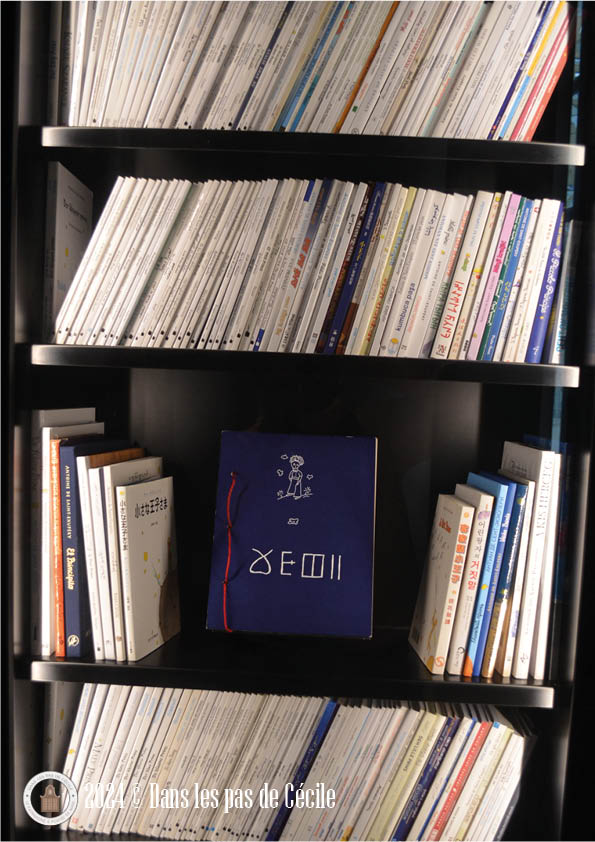

La bibliothèque « magique » de la cité : « La langue française entretient un rapport singulier avec l’écrit. En France particulièrement, la figure de l’auteur a toujours été entourée d’un certain prestige, et le livre garde une place éminente dans les pratiques culturelles.

Aujourd’hui, la bibliothèque du français, langue-monde, ne peut être que celle d’une littérature mondiale d’expression française. Les ouvrages qui la composent, quelle qu’en soit l’origine, y font vivre une francophonie sans frontières.

Tel un cabinet de curiosités, cette bibliothèque contient des ouvrages, ainsi que des objets et des images emblématiques de l’histoire littéraire. Elle vous propose également des animations interactives. En son sein, et comme par magie, une immersion numérique fera apparaitre un livre selon vos critère »

La langue française ne se diffuse plus depuis un centre unique mais continue son enrichissement avec les personnes qui la parle à travers le monde. Des mots lui sont empruntés pour intégrer les autres langues, un intérêt pour traduire les ouvrages français permettent d’attester de sa diffusion. Le français est la deuxième langue la plus traduite au monde, derrière l’anglais.

Le français, quoique difficile, reste une langue choisie pour être apprise, pour être adopter dans la vie quotidienne ou dans les œuvres. Les francophones de langue maternelle et de langue d’adoption constituent une communauté de près de 320 millions de personnes, majoritairement situées en Afrique.

Il y a une vitrine qui a attiré mon œil, c’est celle représentant les différentes versions du livre de Saint-Exupéry Le Petit Prince. C’est le livre le plus traduit après la Bible. Jusqu’à maintenant, il est traduit dans près de 550 langues et dialectes ! Dans la vitrine, des éditions d’origine en tamasheq (une langue du désert), en breton, en basque, en différents créoles, en égyptien ancien ou en klingon (langue issue de l’univers de Star Trek) sont visibles.

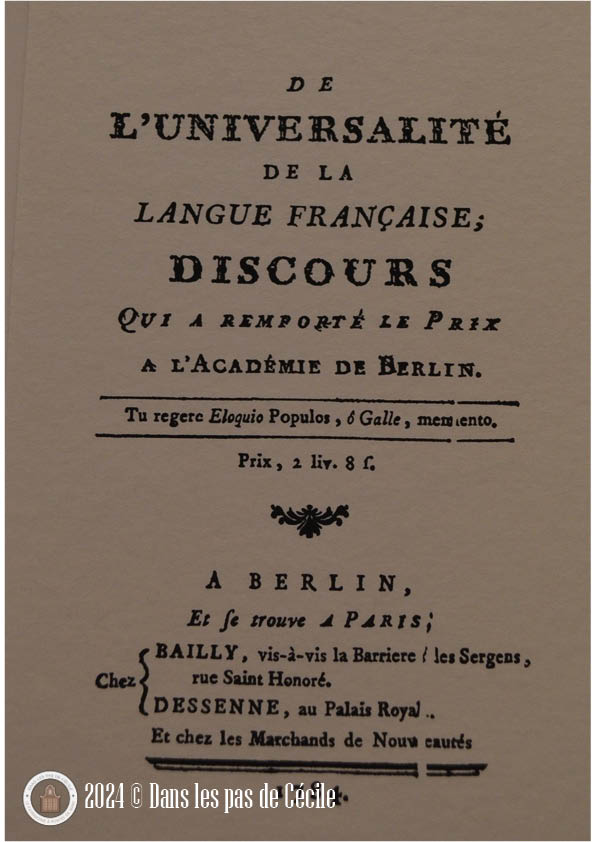

Au 18e siècle, le français est la langue des Lumières, les penseurs de l’Encyclopédie. Ils se basent sur les « lumières » de la raison, des idées novatrices sur la nature et la société qui seront diffusées partout en Europe grâce à l’imprimerie.

Les femmes ont aussi un rôle important dans cette revendication d’une liberté d’esprit et des mœurs : un art de la conversation s’installe dans les salons.

La langue dite des Lumières a gagné en clarté, en rapidité et en suggestion. Avec le développement des arts, un artisanat de luxe et un savoir-faire « à la française », le français voit son prestige renforcé. Il est parlé dans les cours et salons européens et devient la langue des échanges diplomatiques.

« Sûre ; docile, raisonnable, ce n’est plus la langue française, c’est la langue humaine » (Antoine de Rivarol)

« Ce qui distingue notre Langue des anciennes et des modernes, c’est l’ordre et la construction de la phrase. Cet ordre doit toujours être direct et nécessairement clair. Le Français nomme d’abord le sujet de la phrase, ensuite le verbe qui est l’action, et enfin l’objet de cette action : voilà la logique naturelle à tous les hommes ; voilà ce qui constitue le sens commun » (Discours sur l’universalité de la langue française, 1784)

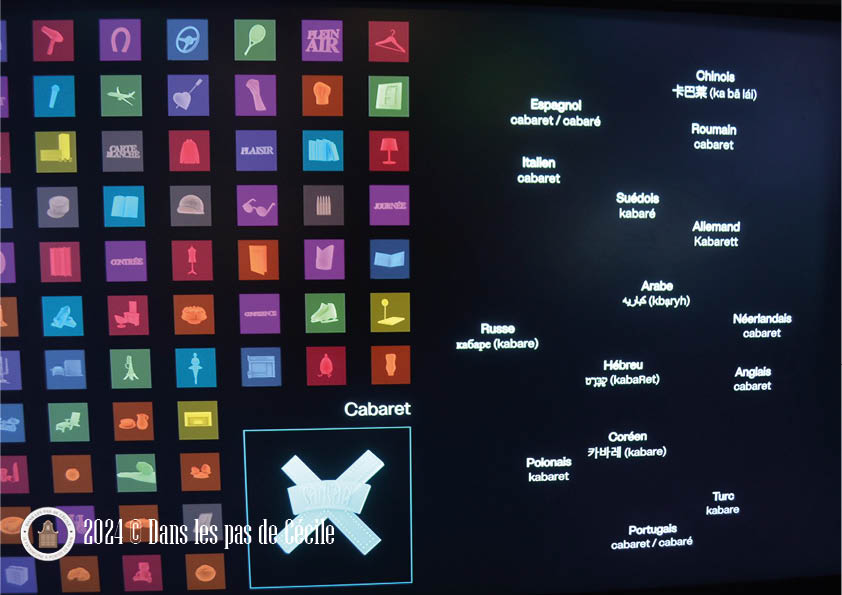

La diffusion de la langue sur les différents continents peut trouver son origine dans les explorations, les conquêtes coloniales ou les missions religieuses. Du fait de sa diffusion à l’internationale et de sa cohabitation avec d’autres langues, le français a évolué, s’est métissé. Ce qui nous amène à « plusieurs » français : mots, tournures, accents peuvent évoluer en fonction de la situation géographique.

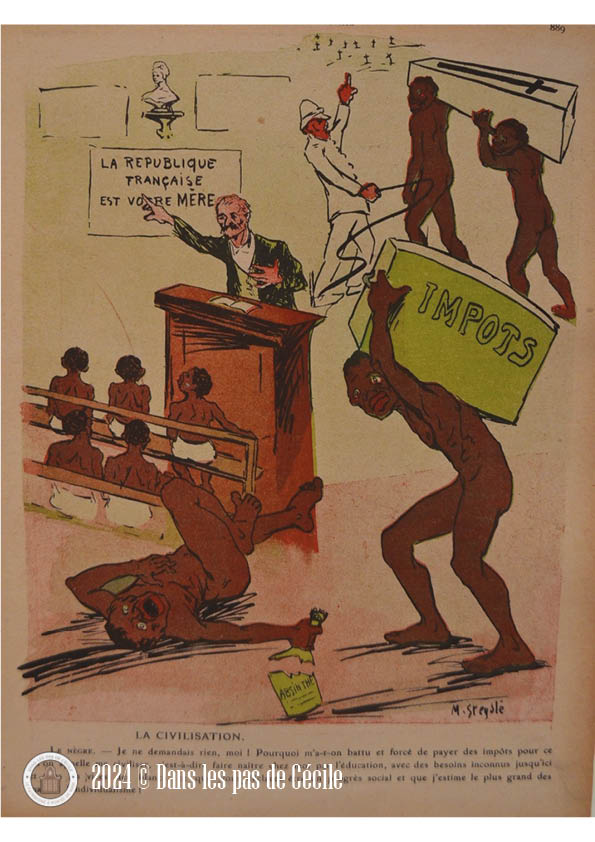

Le français quittant les frontières du royaume de France, c’est dès le règne de François Ier. « La langue suit l’empire » : elle accompagne les conquêtes coloniales.

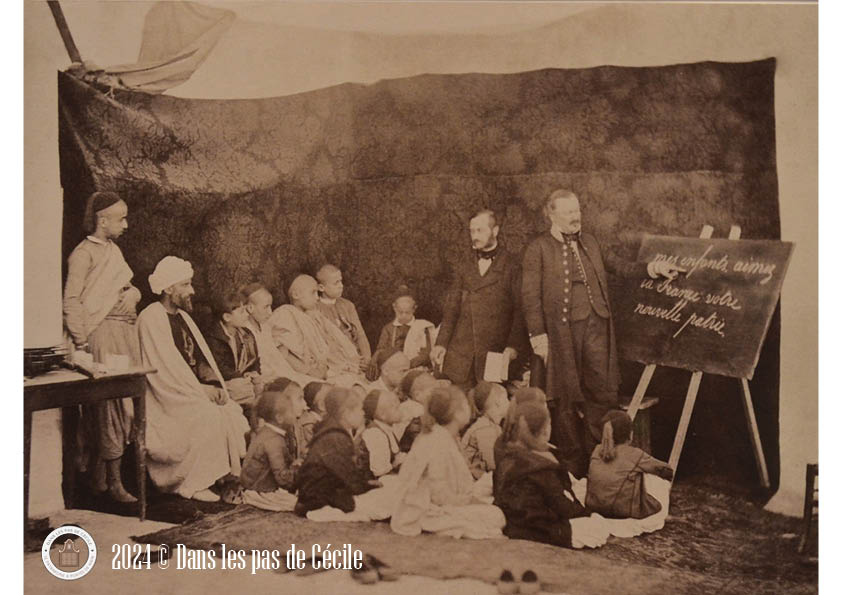

En Amérique du Nord, le français se transmet notamment par le clergé mais aussi avec la tradition familiale contre une autre langue parlée dans un autre empire ; l’anglais. Le français est minoritaire et se rattache ainsi à une revendication identitaire. Cela est le contraire en Afrique où le français domine. Il est la langue de l’administration et devient un instrument par le biais de l’école et de l’éducation.

Cette photographie est prise par Félix Moulin vers 1850 dans une école arabe-française en Algérie. L’instituteur se tient devant le tableau noir : « Mes enfants, aimez la France votre nouvelle patrie ». Dans la réalité, seule une minorité de la population algérienne sera scolarisée en français. Il faudra attendre l’indépendance du pays en 1962 que pour que le français se diffuse plus largement dans le pays.

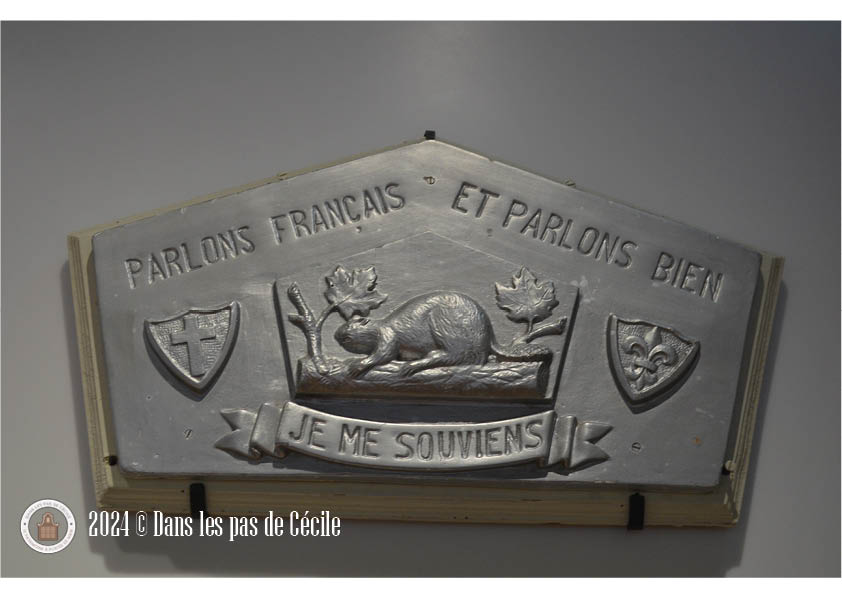

« Je me souviens » est la devise officielle du Québec. Cette devise est aux côtés d’autres symboles comme le castor, l’érable, la fleur de lys et la croix. La Nouvelle-France est cédée aux Britanniques après le traité de Paris en 1763. Malgré ce rattachement à l’empire britannique, la population francophone du Canada reste fidèle à la langue française. Elle continue à être transmise dans les familles par les parents et à l’école par les congrégations religieuses.

La scolarisation se généralise en France à la fin du 19e siècle avec les lois de Jules Ferry mais dans les colonies cela ne concerne qu’une petite partie de la population. Les langues locales ont très peu de place à l’école, on stigmatise même leurs usages. Le français quand il est enseigné dans les pays colonisés peut être vu comme un instrument de libération avec un accès aux savoirs et aux valeurs véhiculées par l’école.

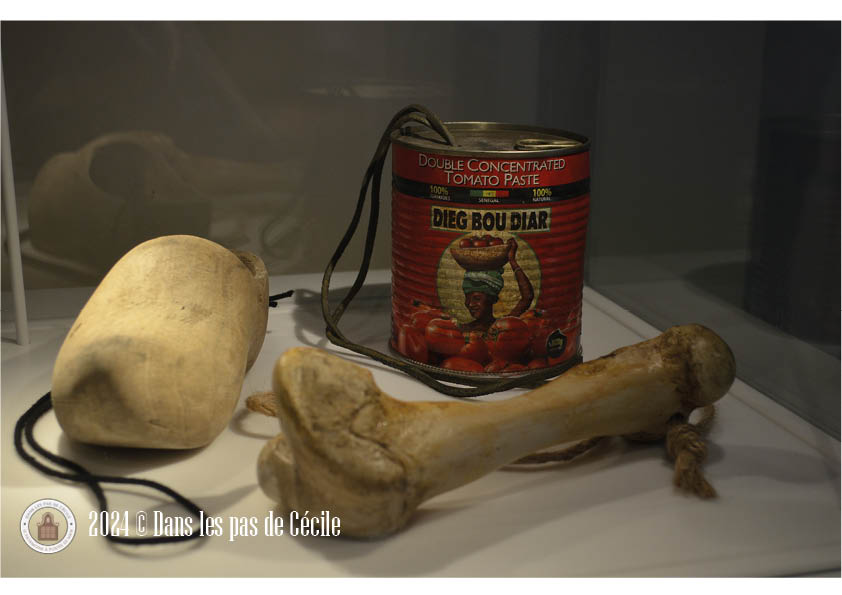

L’utilisation de la langue locale par un élève pouvait être humiliant. Le collier dans la vitrine est celui qui est porté par l’élève utilisant la langue locale, et le dernier à le porter en fin de journée est puni. Cette pratique stigmatisante, déjà présente en Europe dans les écoles médiévales se diffuse au sein de tout l’empire colonial français.

Le mot « francophonie » est inventé par le géographe Onésime Reclus, fervent promoteur de la colonisation française. Pour lui, « la langue fait le peuple » et non l’inverse. En Afrique, dans la seconde moitié du 20e siècle, les peuples colonisés retournent la langue française contre le pouvoir colonial. Elle devient, incarne, une exigence d’émancipation. C’est au nom des valeurs des Lumières que certains intellectuels, tels Kateb Yacine, font du français « un butin de guerre » arraché au colonisateur. Le français entre en dialogue permanent avec les langues qui l’entourent et peu devenir dans certains cas le trait d’union entre elles.

La langue française est comme toutes les autres, il y a des règles ; une façon de parler qui va permettre la compréhension. Mais cela n’empêche en aucun cas une évolution de la langue au fil des années (prononciation, orthographe, vocabulaire)

D’ailleurs, il ne faut pas oublier que le français est issu du latin, qu’il a une base celtique nourrie par les langues germaniques et que ne cesse de se nourrir dans les autres langues du monde encore de nos jours.

Un des outils numériques présent dans la salle permet justement de voir l’évolution d’un mot que vous choisissez parmi les propositions sur l’écran. C’est hyper instructif et ludique 😊

« Une langue ne se fixe pas. L’esprit humain est toujours en marche, ou, si l’on veut, en mouvement, et les langues avec lui » (Victor Hugo)

L’ajout de mots à la langue depuis les autres langues se compte en milliers de mots, arrivés par le biais des conquêtes militaires, des échanges commerciaux et culturels.

Plusieurs langues ont enrichi le français en plusieurs vagues successives : les langues germaniques, l’arabe médiéval, l’italien de la Renaissance, l’anglais de l’ère industrielle. Mais c’est oublier l’occitan, le picard, le breton ainsi que des mots venus d’Amérique ou d’Asie qui s’installe durablement dans le vocabulaire de la langue française. C’est notamment le cas lorsqu’il une nouvelle invention technologique, une découverte scientifique, une pratique culturelle ou une évolution sociale. Parce que les mots manquent ou ne permettent pas d’exprimer le concept en question, ainsi nous allons chercher un équivalent dans une langue voisine. Le mot peut être utilisé tel quel mais il peut aussi être transformer en lui donnant un nouveau sens. Il est possible aussi de créer le mot de toutes pièces, on parle ainsi de « néologisme ».

Les mots ont aussi changé d’allure ou de prononciations en fonction de s’ils étaient utilisés par les poètes écrivant leurs sonnets ou les soldats en train de jurer.

D’ailleurs la norme et l’usage d’un mot est une grande question : quel genre attribué au mot ? quelle est la bonne orthographe ? quelle est la bonne prononciation ? pourquoi utiliser ce mot plutôt qu’un autre ?

C’est la mission des dictionnaires et des livres de grammaire que de répondre à ces questions. Mais encore une fois la règle n’est pas immuable au fil des années. Une bizarrerie d’une forme ou d’un accent peuvent devenir la norme demain. C’est la nature même d’une langue vivante qui évolue.

D’ailleurs, pourquoi parle-t-on du français comme étant la langue de Molière ? Parce qu’ils côtoient d’autres grands auteurs classiques tels que Racine ou La Fontaine. Alors pourquoi lui ? Parce que le dramaturge, à travers ses pièces, donne à entendre le français dans toute sa diversité et toutes ses formes. Sa galerie de personnages traverse les couches sociales, le parler et les registres de ces différentes classes sont mises à l’honneur dans les dialogues : le latin des clercs, le patois des paysans ou encore la lingua franca des marins… Plusieurs siècles après, la langue est réinventée lorsqu’il y a une nouvelle adaptation des pièces de Molière, empêchant la langue française de se figer.

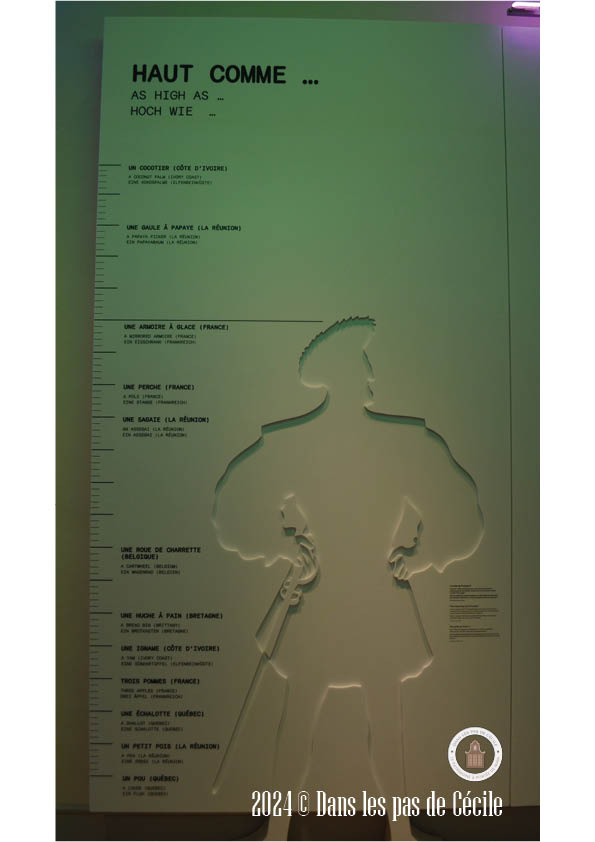

Dans cette salle, François Ier vous toise de toute sa hauteur, mais cela vous permet aussi de découvrir les différentes expressions utilisées à travers le monde pour évoquer la taille, allant de la taille d’un pou à celle d’un cocotier 😉

Confrontez-vous au français grâce à des outils hyper ludiques. Vous allez devenir expert en palindromes, apocopes ou en mots-valises. Frottez vous à l’argot ou identifiez des régionalismes (j’ai beaucoup aimé le dernier !)

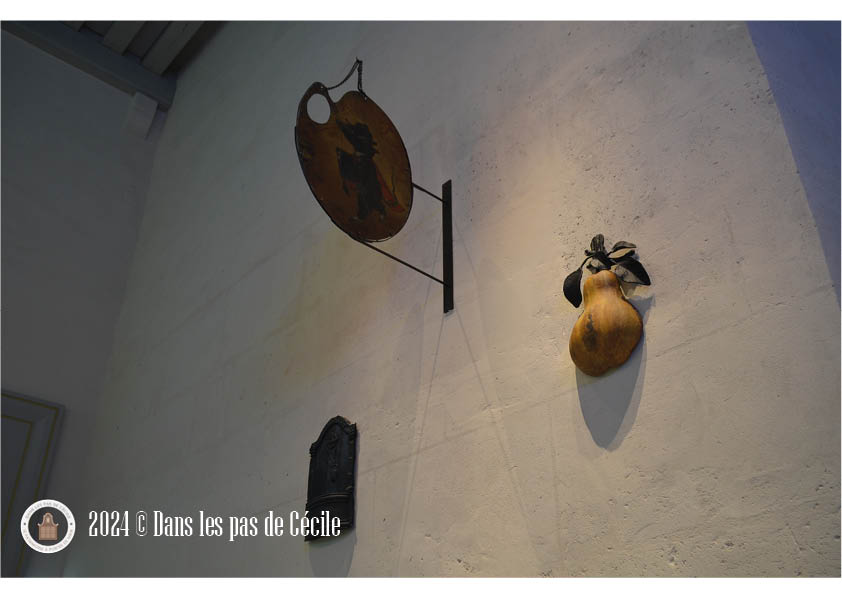

Au Moyen Âge, les corps de métiers et les commerces se signalent dans les rues avec les enseignes, qui tentent de capter l’attention du passant grâce aux jeux de mots ou rébus qu’elles représentent. Sur la photographie, il y a une enseigne correspondant à : une guinguette, un ferronnier, un marchand de couleurs. Allez-vous résoudre ces rébus ?

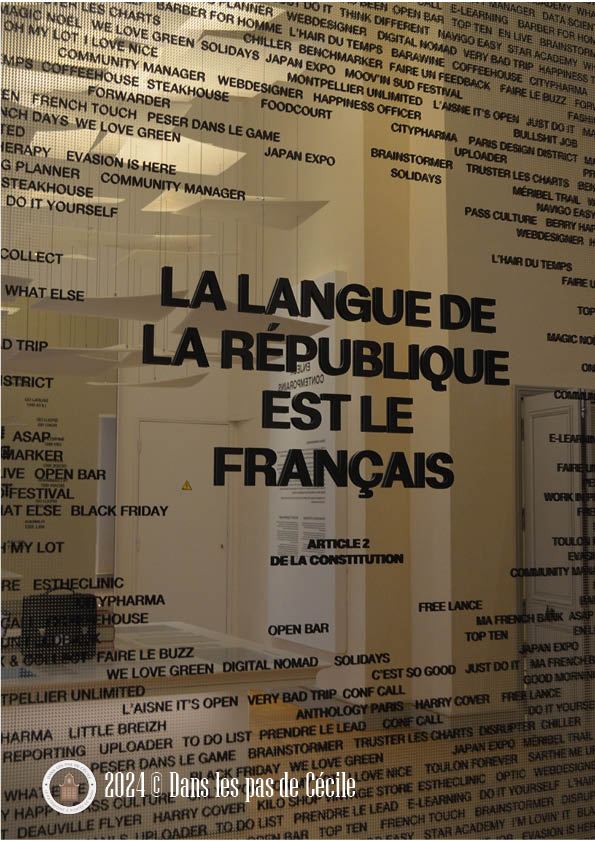

Nous évoquions un peu plus haut dans l’article que le français est devenu une langue diplomatique. Mais en réalité, une langue a toujours un aspect politique en arrière-plan. Le statut de celle-ci, sa place dans la société ainsi que son emploi reflète une politique et c’est particulièrement vrai pour la France. La langue française a toujours été placé au centre de la construction de la nation que se soit pendant la royauté ou sous la République.

Cela commence avec l’ordonnance de Villers-Cotterêts qui impose le français contre le latin, qui est la langue de l’Eglise. Mais aussi pendant la Révolution, où il va être imposé contre les langues régionales. Il s’inscrit symboliquement dans la Constitution de le Ve République (article 2 : « La langue de la République est le français »). La langue française devient un élément constitutif d’une identité culturelle, d’une unité nationale et de l’égalité des citoyens devant la loi.

A la veille de l’ouverture au marché européen en 1992, il s’agir de maintenir le français en usage face à la pression exercée par l’anglais. En créant un « droit au français », c’est afficher un objectif de cohésion sociale et d’égalité citoyenne : une langue commune offre les mêmes possibilités d’accès au savoir, à la culture, à l’information. En protégeant sa langue sans interdire l’usage des autres, l’Etat français veut aussi contribuer à faire vivre une Europe « unie dans la diversité ».

La langue française est la seule à avoir le caractère de langue officielle, alors que de nombreuses autres sont parlées.

Le plurilinguisme a persisté jusqu’à nos jours malgré une diffusion importante et progressive du français sous l’Ancien Régime et la volonté d’unifier le territoire contre les « patois ».

Durant le Moyen Âge, les langues dites « vernaculaires » émergent et concurrencent le latin qui est la langue des avoirs, des clercs et de l’Eglise. La transcription des Serments de Strasbourg atteste pour la première fois de l’usage de ces langues vernaculaires. En 842, les petits-fils de Charlemagne, Louis le Germanique et Charles le Chauve, prononcent en signe d’alliance ces serments chacun dans la langue de l’autre (le premier en roman, ancêtre du français, le second en tudesque, ancêtre de l’allemand). Pour que ces langues vernaculaires acquièrent une valeur et une dignité, trois facteurs sont importants : être apte à traduire la Bible, les œuvres des poètes les magnifient et enfin que l’imprimerie les diffuse. Le français obtient ce statut de langue à part entière pendant la Renaissance.

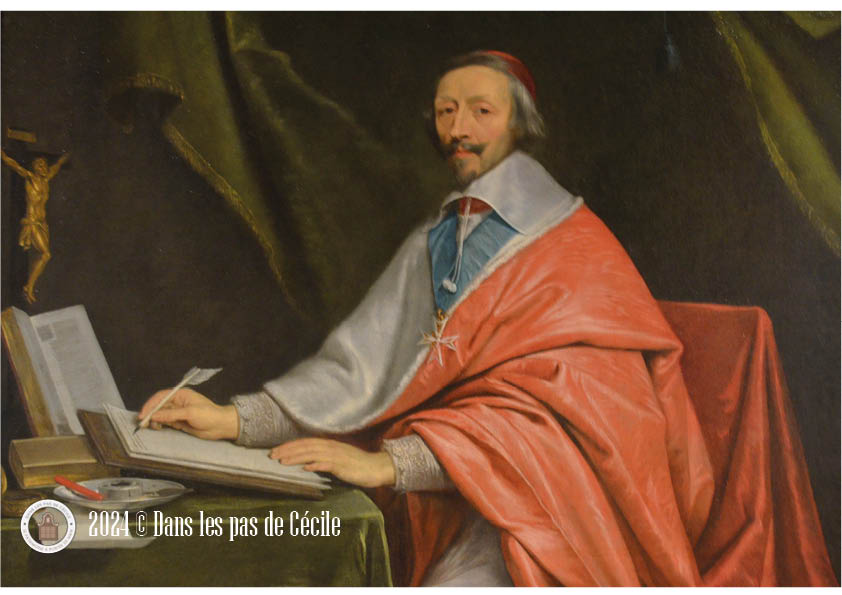

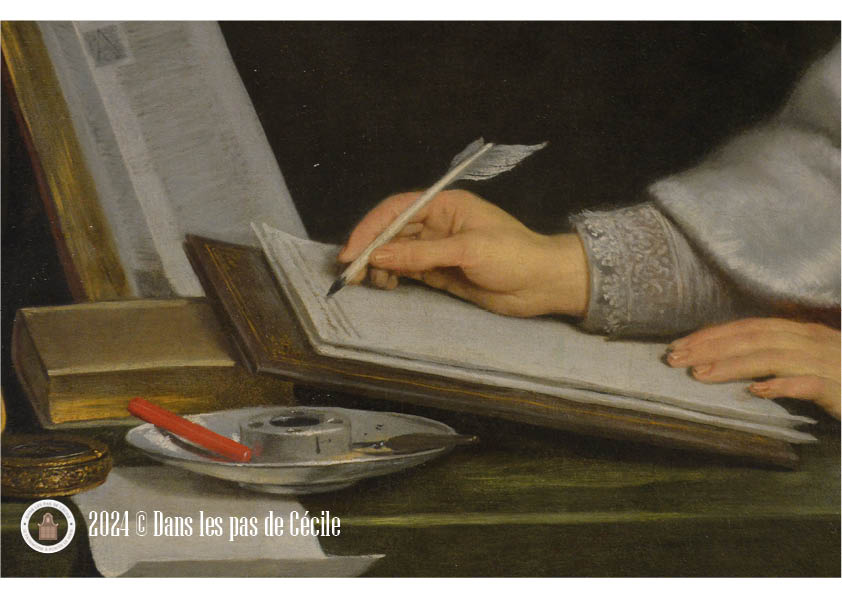

L’universalisation du français prend un essor avec la création de l’Académie française en 1635. Elle est créée par Louis XIII, à l’initiative du cardinal de Richelieu. La principale mission de l’Académie est de « travailler avec tout le soin et toute la diligence possibles à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences ». Les quarante membres doivent défendre la langue française et sont, comme elle, « immortels ». L’épée qu’ils portent est le signe de leur ancienne appartenance à a Maison du roi.

Sous l’Ancien Régime, le français est la langue de la cour, de l’administration royale et celle de la capitale. Mais pas que…

.. Le livre et la chanson vont répandre son usage dans les différentes provinces du royaume. La « Bibliothèque bleue », collection d’ouvrages populaires en petit format, va fortement contribuer à cette diffusion. Elle est vendue par les colporteurs ou les marchands ambulants qui traversent et sillonnent tout le royaume.

A la veille de la Révolution, beaucoup comprenne le français sans forcément savoir l’écrire, même si dans les campagnes, une majorité ne parle que le patois.

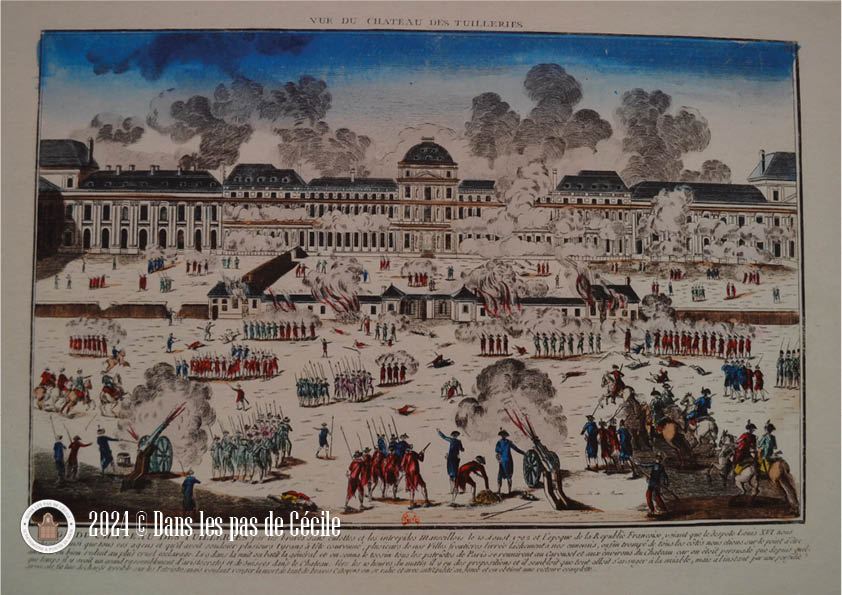

Au départ, la Révolution ne parle pas le français : les Fédérés marseillais, qui mettent la royauté à bas en prenant les Tuileries le 10 août 1792 parlent le provençal et l’Assemblée nationale traduit « en dialectes vulgaires » les textes qu’elle diffuse dans les provinces.

La Révolution, une fois la monarchie abolie, va imposer la langue française sur le territoire. Son projet d’’unification passe par la création de mesures universelles que sont le mètre et le kilomètre.

L’abbé Grégoire, député de la Convention nationale, (qui milite pour l’instauration du suffrage universel, les droits de l’homme et l’abolition de l’esclavage) présente en 1794 un Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir le patois, et d’universaliser l’usage de la langue française.

« On peut uniformiser le langage d’une grande nation, de manière que tous les citoyens qui la composent, puissent sans obstacle se communiquer leurs pensées » (Abbé Grégoire)

Le 19e siècle voit l’essor des costumes régionaux et des langues régionales dans le monde de l’édition. Les régions, même si le français s’installe de plus en plus, n’oublient pas leurs singularités. Cela devient même une défense des particularismes montrant une France attachée à ses cultures populaires.

Des héros régionaux, parlant la même langue que le public remplacent les personnages italiens de la Commedia dell’Arte dans les spectacles de marionnettes. Guignol parle l’argot des canuts (artisans tisserands) lyonnais, le valet Laffeur s’exprime en picard, le vigneron Barbizier parle comme à Besançon. Ils incarnent un peuple qui prend sa revanche sur les représentants du pouvoir dans leur langue régionale.

C’est avec l’école publique obligatoire à la fin du 19e siècle, le brassage des régiments dans les tranchées de la Première Guerre mondiale ou encore l’exode rural du 20e siècle, que la pratique du français se généralise sur l’ensemble du territoire national.

72 langues régionales continuent de coexister aux côtés du français.

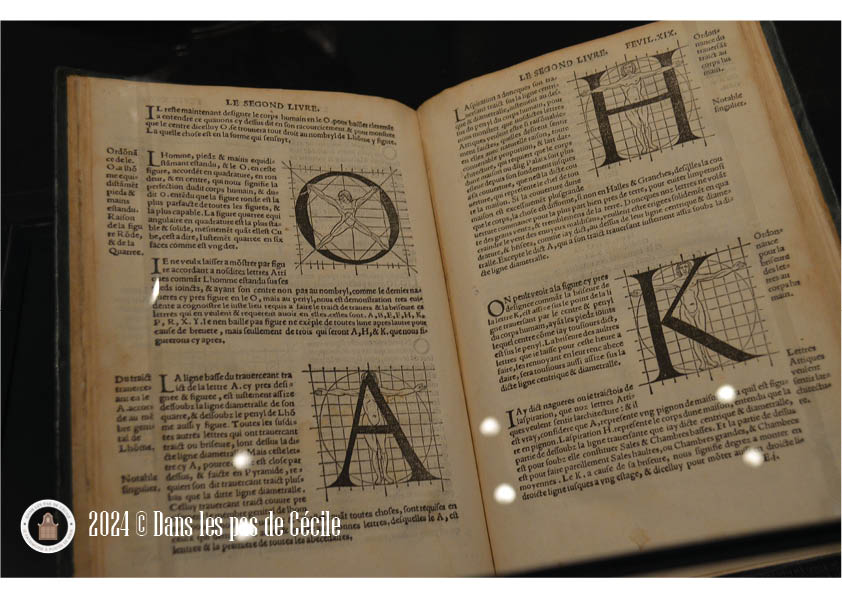

Pour la diffusion d’une langue, l’imprimerie est primordiale. Au 15e siècle, elle est même considérée comme une révolution culturelle. Gutenberg invente les caractères mobiles et il perfectionne l’encre ainsi que la presse à bras. Le premier ouvrage en français est imprimé en 1478. Il s’agit d’une version illustrée du Livre de Mélusine (roman issu d’une tradition médiévale de légendes et de contes de chevalerie). L’imprimerie va aussi permettre la diffusion des langues vernaculaires en même temps que les classiques de l’Antiquité.

Les politiques linguistiques sont propres à chaque Etat. L’ordonnance de Villers-Cotterêts à des équivalents dans le monde ainsi que des contre-exemples. En Chine, le mandarin constitue la seule langue officielle, mais pour mieux se comprendre, les Chinois ont parfois recours aux caractères écrits. D’autres pays privilégient le multilinguisme comme c’est le cas pour l’Afrique du Sud qui ne comporte pas moins de 11 langues officielles ; le Canada fédéral bilingue français-anglais ou la Suisse avec 4 langues nationales.

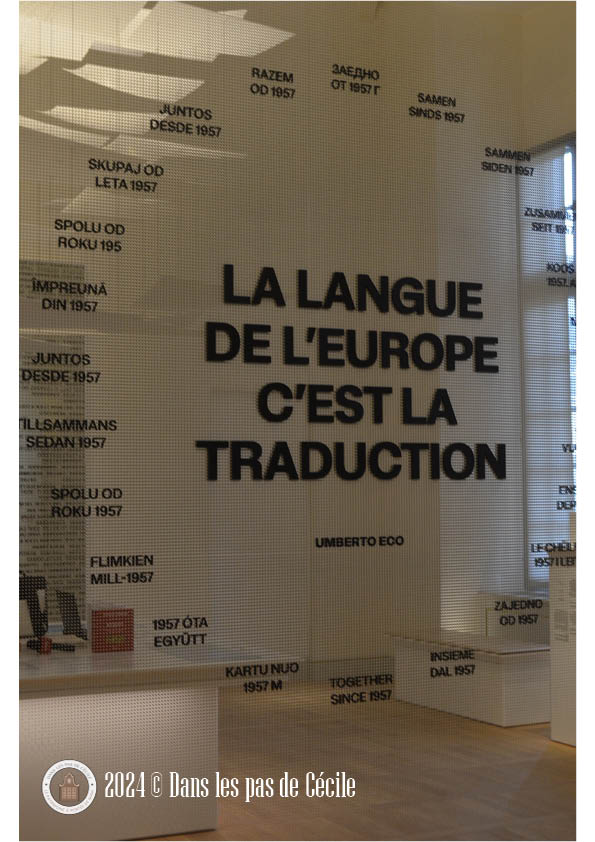

Par certains aspects, la Cour de Justice de l’Union européenne peut être considérée comme l’héritière contemporaine de l’Ordonnance : tenue au multilinguisme intégral, la Cour de justice de l’Union européenne, en prononçant ses jugements dans la langue du justiciable 24 langues officielles, affiche une exigence comparable : chacun a le droit de comprendre un verdict dans sa propre langue. Si l’arrêt est prononcé dans la langue du justiciable, la délibération se fait en français.

Dans la bibliothèque de la Grande Salle des délibérés, les ouvrages sont classés par couleur, une couleur correspondant à une langue.

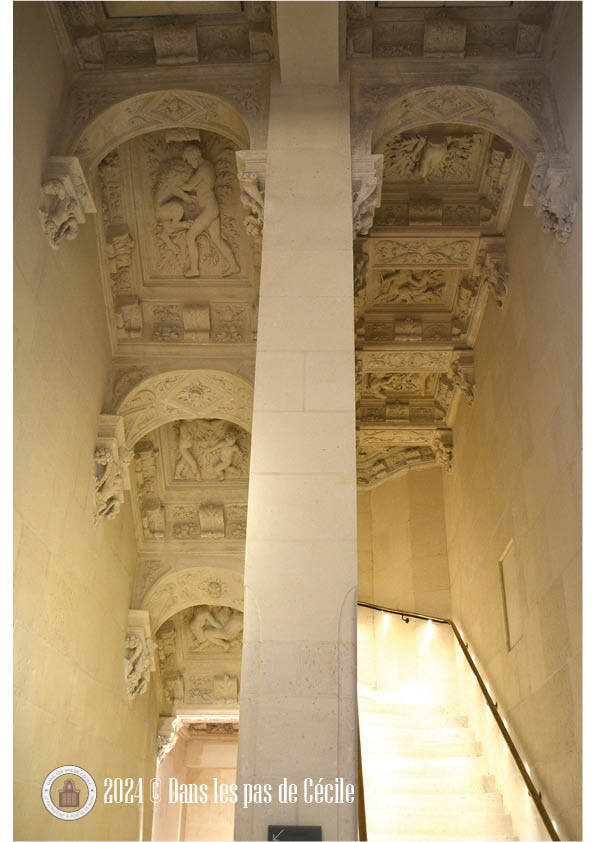

Dernier aspect qui est mis en valeur est l’influence italienne. A la Renaissance, des centaines de mots italiens ont intégrés la langue française. Certains ont été assimilés durablement au point que leur origine n’est plus reconnaissable de nos jours. Cette présence italienne est aussi visible dans le vocabulaire architectural du château. Pour rappel, François Ier réaménage plusieurs des châteaux et fait entrer le royaume dans la période renaissance. Cela est visible dans le décor de la chapelle qui clôture la visite de la cité. Cette chapelle est l’une des premières en France à rompre avec le style gothique. Elle manifeste la volonté du roi de donner une place éminente à la France dans la culture européenne.

Pour terminer, en 1537, le dépôt légal enjoint les imprimeurs et libraires de déposer à la « librairie royale » tout livre imprimé. Installée à Blois, puis à Fontainebleau et enfin à Paris, elle ne cessera de s’enrichir pour donner naissance quelques siècles plus tard, à la Bibliothèque nationale de France.

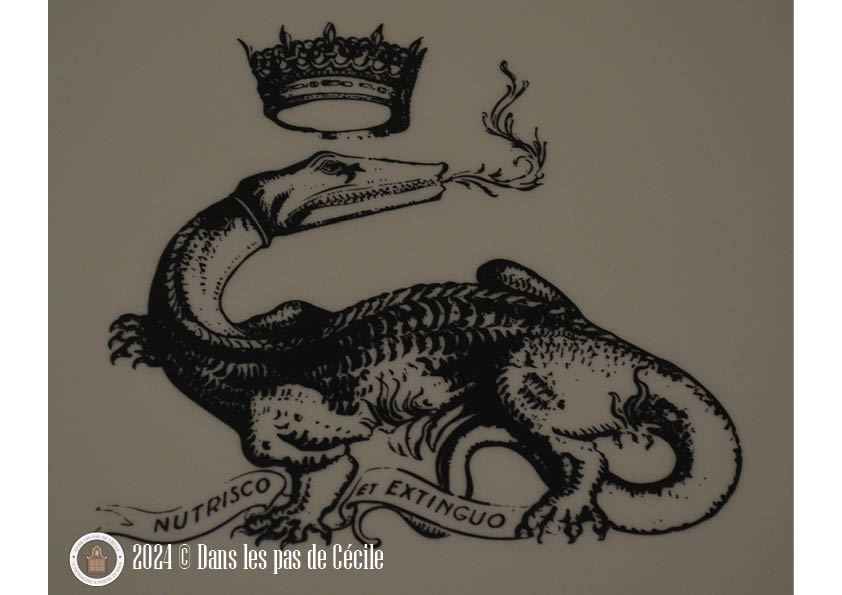

Pour terminer le circuit, nous prenons un escalier décoré de salamandres, emblèmes du roi. Ce qui ne me dépayse pas et me renvoie en 2016, année où j’ai eu la chance de travailler au château de Chambord 😊

Voici d’ailleurs le lien vers l’article consacré au Château de Chambord

Mais surtout c’est la fin du tour que je voulais vous proposer dans la Cité internationale de la langue française. C’est un très beau site que je vous conseille.

Je dois vous avouer qu’au départ, je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Comment mettre en avant le français ? que dire à propos de cette langue ?

Et bien j’ai été bluffée ! Mais surtout dans cet article je ne peux pas vous renvoyer l’expérience de la cité qui se fait notamment pat le biais d’outils numériques. Ils sont à la fois faciles et ludiques. On se prend vite au jeu de les tester : du jackpot littéraire, à la dictée, à la chasse aux régionalismes, les expressions à travers le monde ou encore les outils collaboratifs.

J’espère que l’article vous donnera envie de pousser la porte de ce site patrimonial remarquable et d’en apprendre toujours et encore sur le français tout en s’amusant et surtout ne pas voir le temps qui passe 😊

Voici le lien vers le site internet pour préparer votre venue à la Cité internationale de la langue française : https://www.cite-langue-francaise.fr/visiter/informations-pratiques

A bientôt pour de nouvelles découvertes !